学部では「信号伝送論」、大学院では「無線通信工学特論」を担当されている 旭健作先生に、ご自身の研究と学生たちの印象についてお聞きしました。

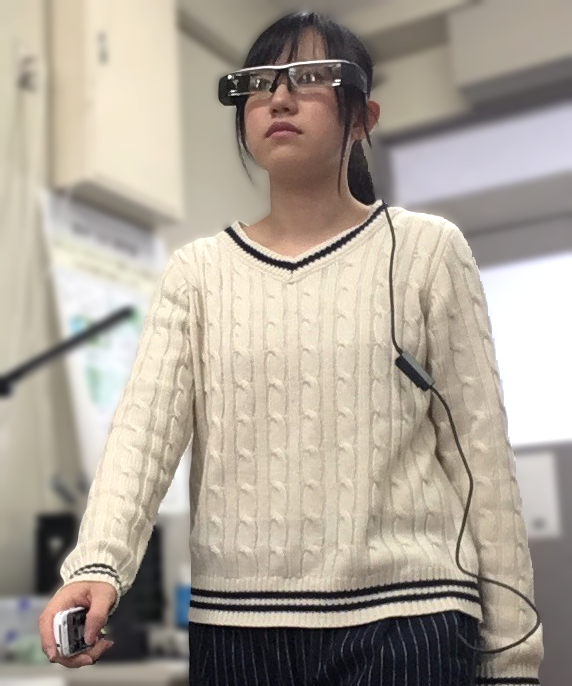

旭健作先生。研究室にて

先生の自己紹介をお願いします。

小学生のころから趣味の電子工作でラジオやデジタル時計を作ったり、独学でプログラミングを行ったりしていた、根っからの理系人間(ラジオ少年の最後の世代?)です。

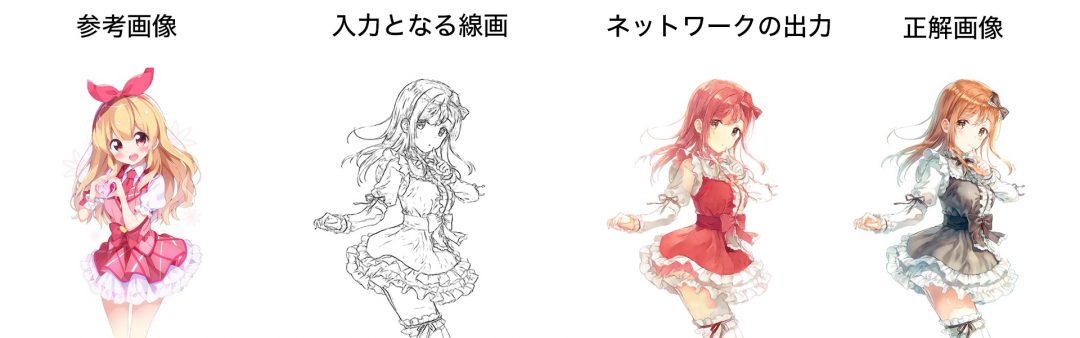

固い話題としては、大学へは電子回路の設計について学ぶために進学しました。しかし、授業で学んだプログラムにより様々な処理を実現できる面白さにめざめ、学部の卒業研究では電磁界シミュレーターのプログラムを自作して電磁界解析の研究に取り組み、大学院では画像処理や音声のディジタル信号処理に関する研究をしていました。

柔らかい話題としては、サボテンと猫が好きです。サボテンはトゲの生えた見た目の特徴的な不思議さと、また水やりをしなくても枯れないなど手間がかからないことが魅力です。猫は小さいころに飼っていたのですが、本能的で俊敏な部分と、人懐っこい穏やかな部分の二面性が魅力です。ときどき親戚の家の猫と戯れたりします。

先生の専門分野とその面白さを教えてください。

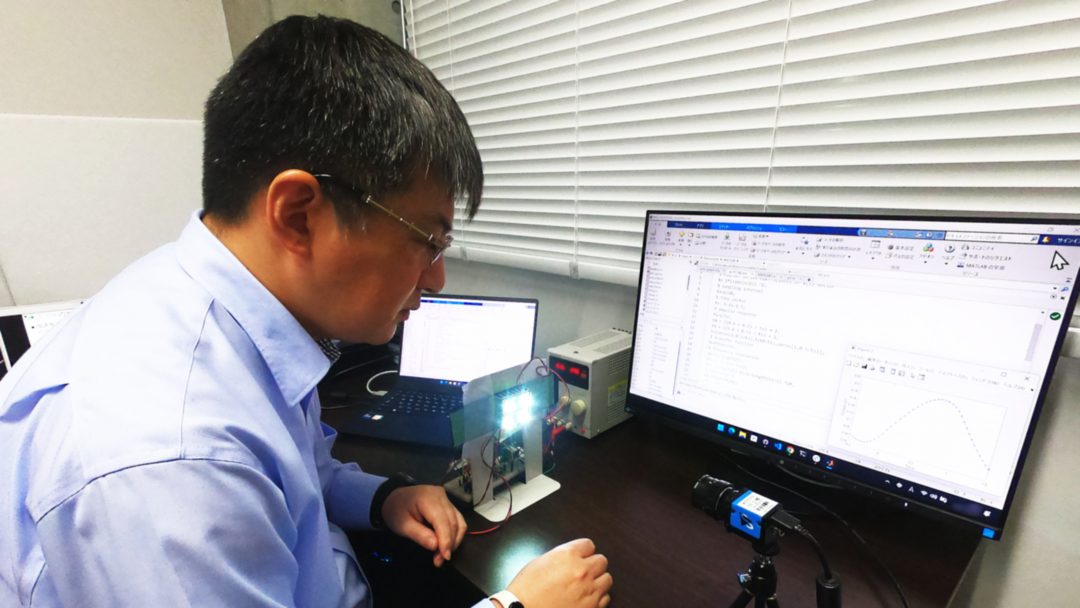

私の専門分野は無線通信に関する信号処理です。電波などで受信機に届いた微弱な電気信号の波形には、目的の信号と雑音などの望まない信号が含まれており、そこから目的とする情報を取り出す(復調する)処理です。この信号処理はコンピュータ上で行うため、プログラムで記述したソフトウェアの処理内容次第で性能を改良できる点が面白いところです。

ソフトウェアで改善できた身近な無線通信の実用例として、携帯電話のLTE (Long Term Evolution) があります。LTEは3Gから4Gへの過渡的な技術ですが、3Gと同じアンテナと周波数帯域をつかって、ソフトウェアの改良により3倍の通信速度を実現しています。

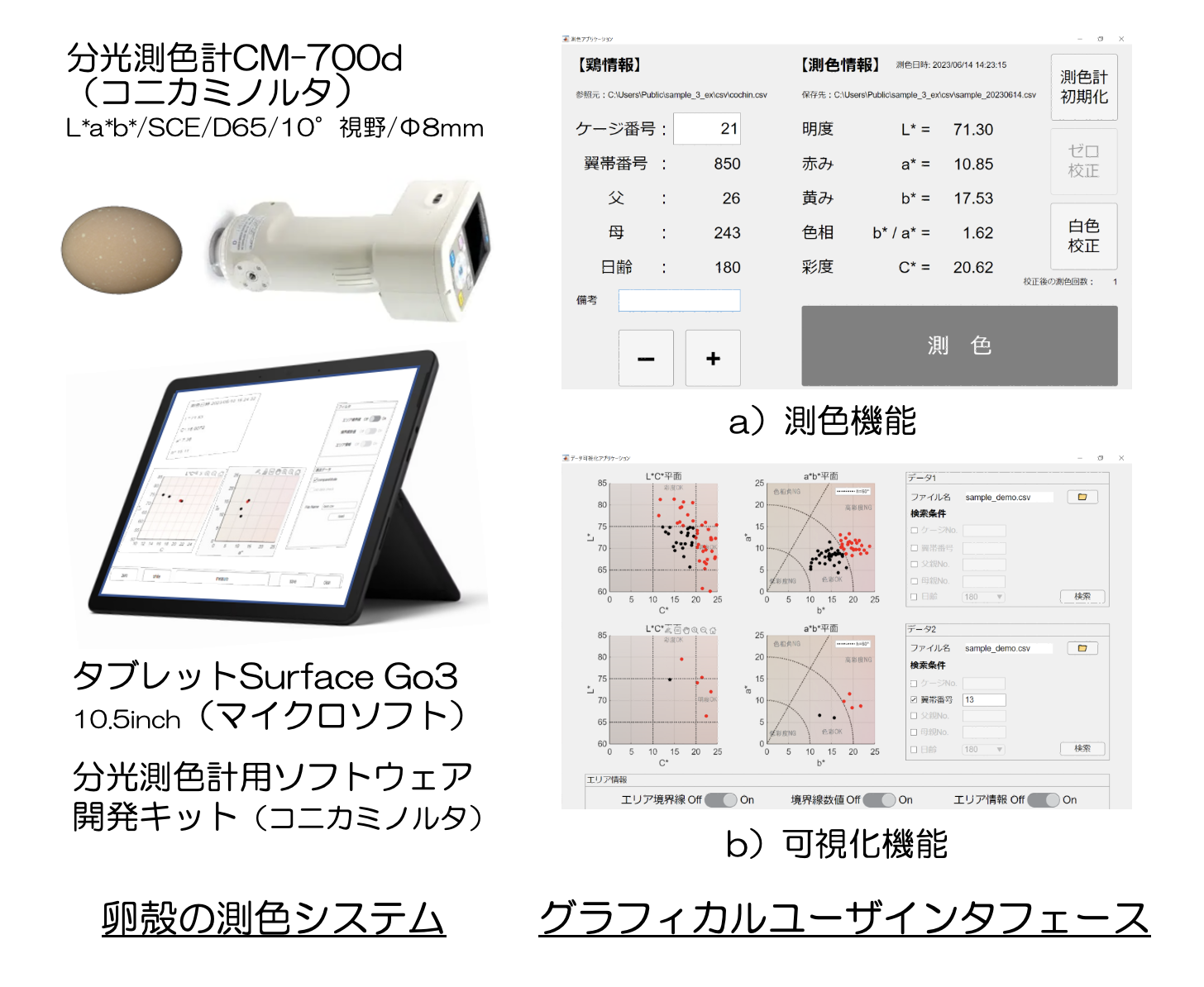

また、電波以外に目で見ることができる光(可視光)を使った無線通信である可視光通信の研究にも取り組んでおり、身近な照明機器を通信へ応用する方法について検討しています。可視光通信は、物体を照らしたり表示したりする機能と通信機能を一石二鳥に実現できるところが魅力的です。しかし、一石二鳥を実現するために、照明が明滅して見えるなどの照らす機能を損なわないようにしつつ、通信機能を組み込める条件を明らかにしていく過程は非常に面白いです。

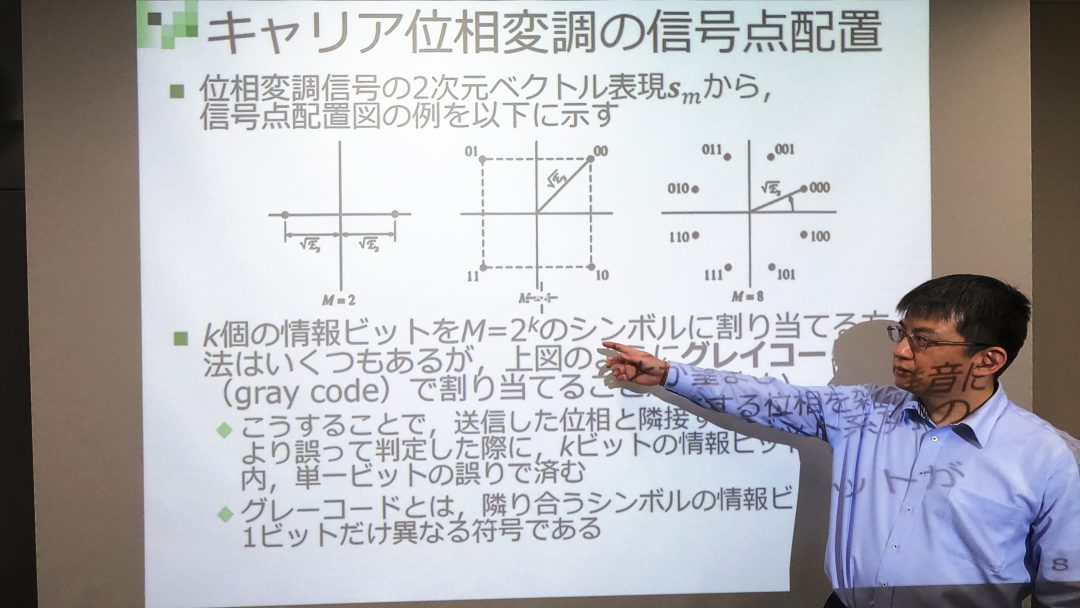

最近の研究テーマを教えてください。

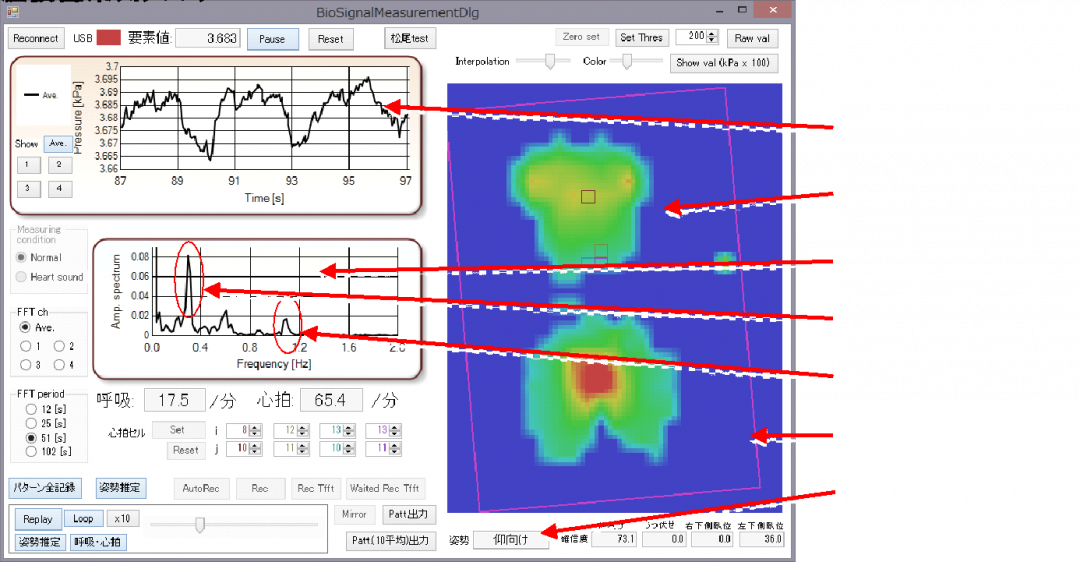

信号波形から情報を取り出す技術と人工知能の技術を組み合わせて応用し、見通しの悪い交差点で発生する出会い頭衝突事故の防止に向けて、自動車の走行音を用いた接近車両検出技術の研究に取り組んでいます。視覚では直接見えない物陰だからこそ音波に優位性があり、さらに社会をより良くできる可能性を秘めた研究テーマであるため面白さを感じます。

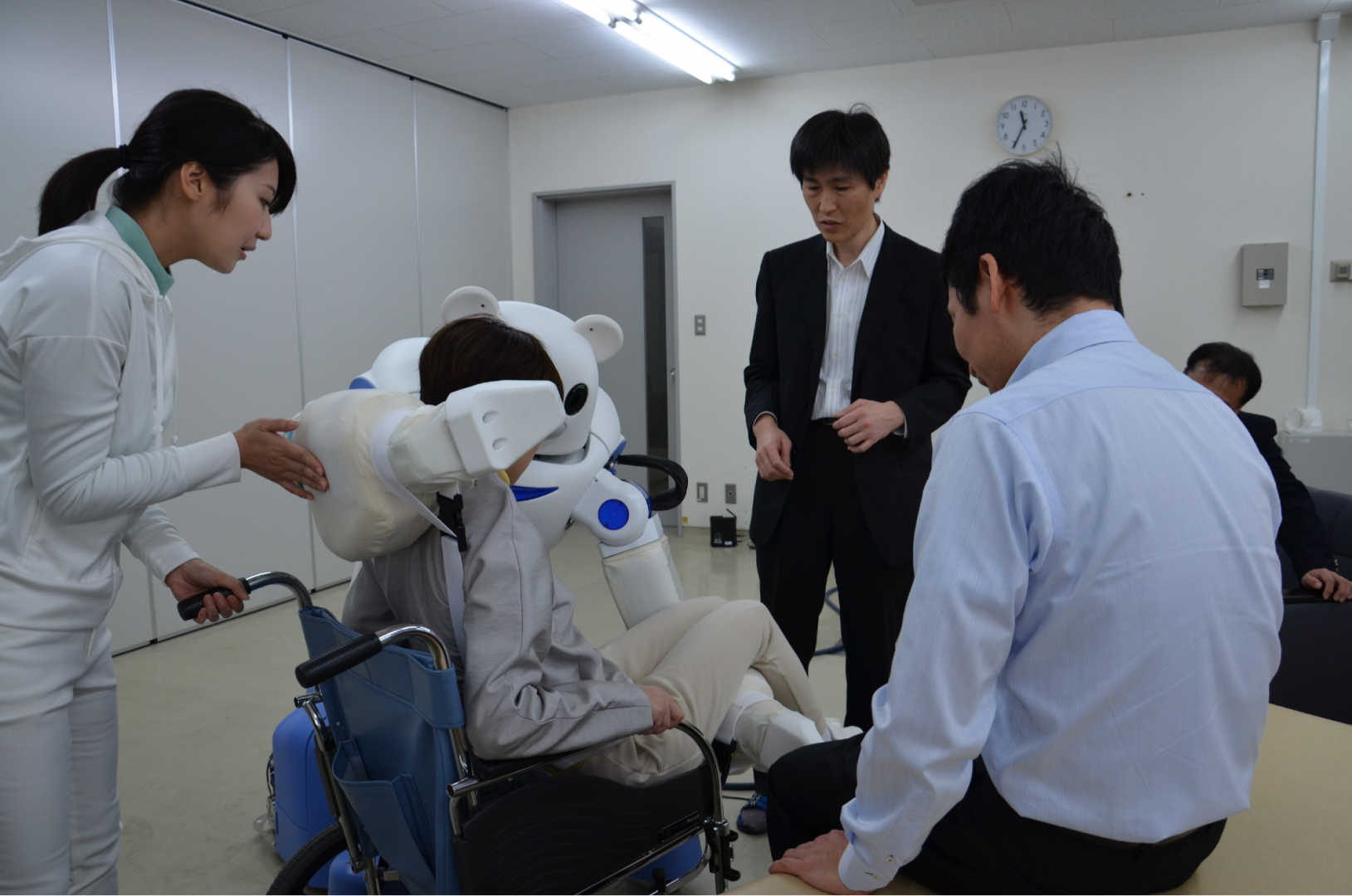

また最近、心電図の波形に対しても人工知能の技術を組み合わせて応用し、異常な心拍を検出する取り組みも始めました。

学んだことや身につけたスキルは、卒業後にどのように役立ちますか?

卒業研究や修士課程において、研究内容自体を学ぶことはもちろんですが、研究を通して実社会で役に立つ基本的なスキルとしてWordやExcelの基本的な使い方、文章で説明する力、順序だてて物事を考える力、これらを通して課題を解決する力を身に着けること目指しています。

研究内容の専門的な部分は直接的に仕事で役に立たない可能性もありますが、基本的なスキルは仕事を含めて卒業後もあらゆる場面で役に立つと考えています。また、研究に取り組む姿勢は、仕事に取り組む姿勢との共通点も多く、役に立つと考えています。

名城大学情報工学部の学生たちの印象を教えてください。

情報工学部といえども入学時にはプログラミングが出来ない学生が大半です。しかし、大学での学びを通してプログラミングコンテストに出場できるまでに成長したり、大手情報系企業に就職したりできるポテンシャルの高さを感じます。

また、大変素直な学生が多く、我々教員から多くのことを学ぼうという意識を持った学生も多いと感じます。さらに、たまに大学を訪問してくれる卒業生を見ていると、大学の授業で得た知識や、卒業研究や大学院で磨かれた思考力を発揮して社会で活躍している卒業生も多いという印象です。