学部では「符号理論」「情報理論」、大学院では「情報理論特論」を担当されている宇佐見庄五先生に、ご自身の研究と学生たちの印象についてお聞きしました。

ゼミで指導する宇佐見庄五先生

先生の自己紹介をお願いしていただけますか?

研究分野と同じく「縁の下の力持ち」タイプです。カリキュラム全体を見渡して、手薄な部分を指摘したり、学生さんが卒業までの道筋を描けるように履修プランの立案を支援したり。この活動の中で、入学してすぐの「情報工学基礎演習」を担当しています。

ライフプランからレポートの書き方まで、大学生活を送る上で助けになることを広く学びます。学習面でも、それ以外の大学生活でも、困ったことがあれば相談できる、なめらかな(充実して潤いのある)キャンパスライフのサポーターでありたいと思っています。

先生の専門分野とその面白さを教えてください。

情報理論、特に誤り訂正符号を専門にしています。誤り訂正技術は、普段の生活で意識されることはあまりありませんが、ほぼすべての通信やデータの保存に用いられている技術です。

デジタル通信は、その途上で0が1にあるいは1が0に変化してしまうことが容易に起こります。これを防いでいるのが誤り訂正符号であり、高速・大容量の通信を影で支える、縁の下の力持ち的存在です。

最近の研究テーマを教えてください。

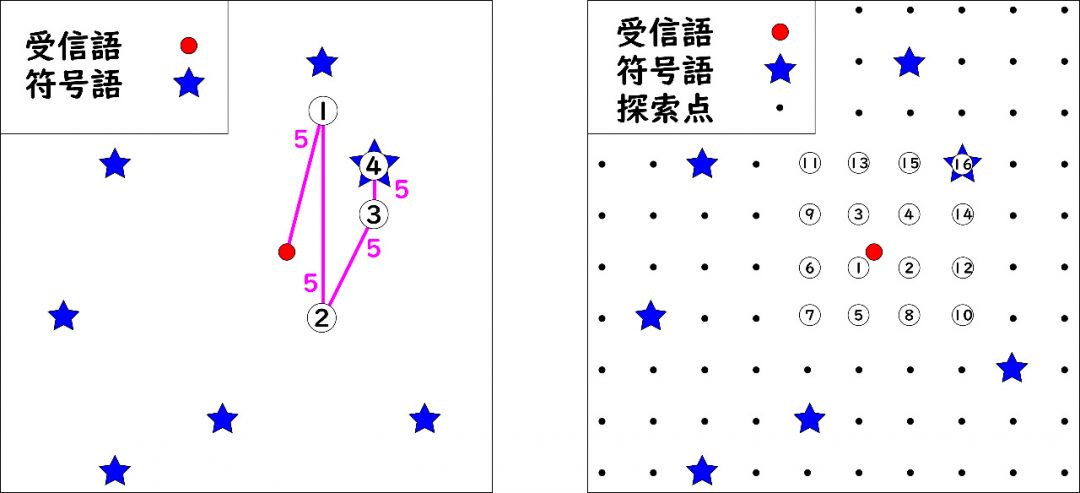

GRAND(guessing random additive noise decoding)技術に注目しています。これまでの誤り訂正復号法は、受信信号から各ビットの尤度(もっともらしさ)を算出し、符号化の際のルールとの間でやり取りを繰り返して、送信信号を推定するBP法(belief propagation)が主流でした。

一方、GRANDでは、受信信号に対して、発生する可能性の高い順に雑音の影響を加味し、送信信号かどうかを検査するという方法で、一番可能性の高い送信信号を推定します。6Gの鍵となる短符号長・高符号化率・高信頼を実現する復号法です。

学んだことや身につけたスキルは、卒業後にどのように役立つのでしょうか?

コンピュータ上で表計算やプレゼン資料作成を行うスキルがアドバンテージから「当たり前」になったように、今後、AIやデータサイエンスに関する知識や技術も「当たり前」になっていくと思います。

その上で、これらの技術をどう活かすか、何に用いるのか、という発想の部分が、人材としての価値に大きな影響を与える時代となるでしょう。情報工学を広く俯瞰した学びは、この発想の部分に大きな推進力となるはずです。

名城大学情報工学部の学生たちの印象を教えてください。

高校まで、基礎力をひたすら鍛えてきた、生真面目な学生さんが多い印象です。どんなスポーツでも、基礎体力がついた選手はそうでない選手よりも有望です。しかし、そのスポーツに特有の知識やテクニックを磨かなければ一流プレーヤーにはなれません。

情報工学のフィールドで、飛躍していくことを願っています。共に学ぶ仲間と、積極的に充実したキャンパスライフを送りましょう!

先生の研究室の特徴を教えてください。

今のところ、研究室の周辺だけですが、「季節感を感じる研究室ライフ」を心がけています。数年前から、七夕、ハロウィン、クリスマスなど、研究室の周りを飾り付け、研究室内ではお茶会を開いて季節イベントを楽しんでいます。