名城大学情報工学部は、2022年に理工学部の一つの学科である情報工学科から情報工学部として独立しました。2026年度からは大学院も理工学研究科から独立させ、新たに情報工学研究科を開設することを予定しています。そこで大学院のビジョンについて、柳田康幸先生、吉川雅弥先生、鈴木秀和先生、寺本篤司先生にお聞きしました。 ※情報工学研究科に関する内容は予定であり、変更となる場合があります。

左から柳田先生、吉川先生、寺本先生、鈴木先生

大学院(情報工学研究科)について

情報工学部は2つのコースと4つのプログラムを組み合わせて、自分が学習したいカリキュラムをつくれるのが特徴です。大学院はどのようなカリキュラムになるのでしょうか?

柳田康幸先生 柳田) 大学院のカリキュラムでは、4つの専修分野それぞれで数科目の特論科目を用意しています。加えて、共通科目として「アドバンスト・データサイエンス・AI」を新設し、すべての学生が大学院レベルのデータサイエンス・AIを学べるよう構成しています。

学部のカリキュラムと大学院のカリキュラムはどのような関係になるのでしょうか?

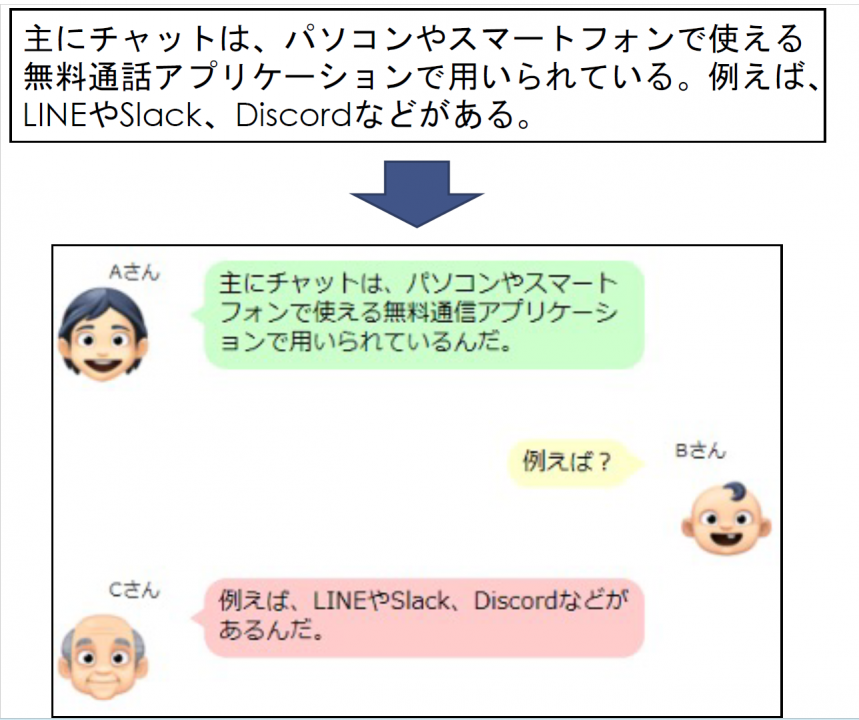

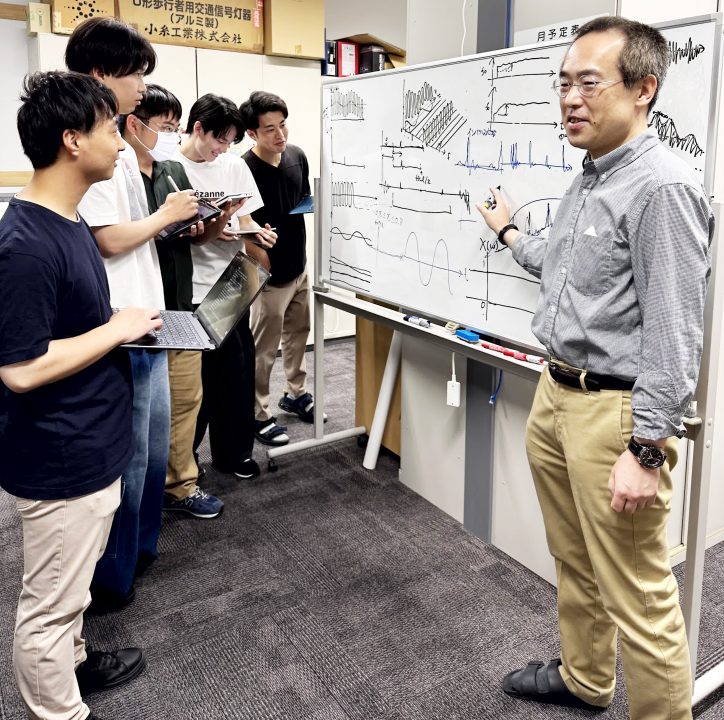

柳田) 大学院科目の多くは、学部で学ぶ専門科目の内容を高度化・深化させた内容になっています授業内容や方法は科目によって異なりますが、多くの科目では単なる座学ではなく、専門的な論文を読んで紹介したり、手を動かしてモノを作るといった形式になります。

学部と比べて、大学院で磨くことができるのはどのようなスキルでしょうか?

吉川雅弥先生 吉川) 学部での集大成である卒業研究では、課題が与えられ、それを解決する方法を考えます。一方で、大学院では、まずサーベイ(論文調査など)を行い、研究分野の現状を正しく把握して、その中から解決すべき課題を自ら抽出して、これまでの知識や技術を駆使して、その課題を解決する手法を考案して評価し、その結果を外部発表します。 この外部発表では、海外で英語で発表する場合が多く、英語で論文を書く能力だけでなく、英語でディスカッションするスキルも身に着けることが出来ます。

柳田) 大学院の主たる活動は、授業よりもむしろ研究です。単に知識を教わるだけではなく、能動的に調査し、実装し、検証し、アウトプットする一連のスキルが磨かれます。

大学院の設備はどのようなものになるのでしょうか?

柳田) 大学院と学部の設備は、特に区別していません。情報工学部の設備をそのまま利用します。ただし、大学院では共通の学生実験室よりも所属する研究室での活動割合が多くなります。新研究科としては、世の中におけるデータサイエンス・AIの重要度増大に対応するため、専用のAI計算用サーバなどの導入を計画しています。

どのような研究室があるのか教えていただけますか?

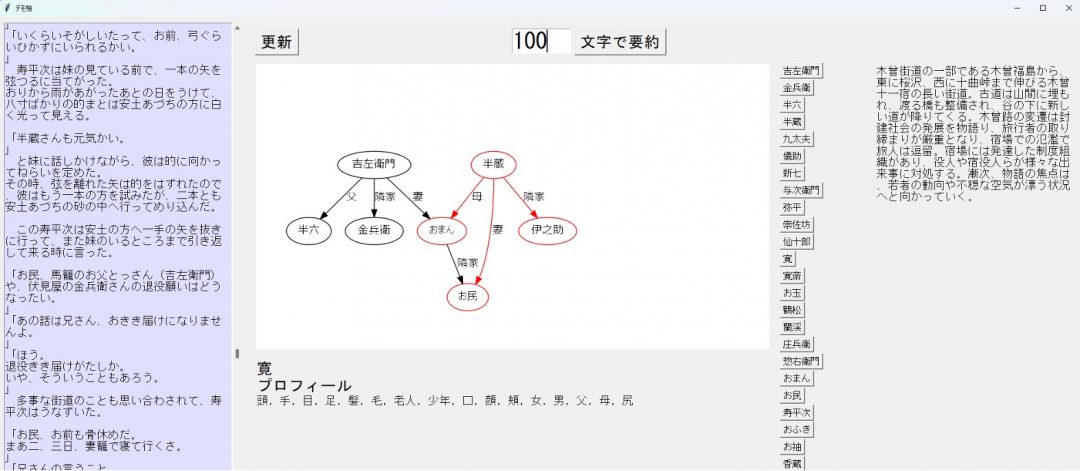

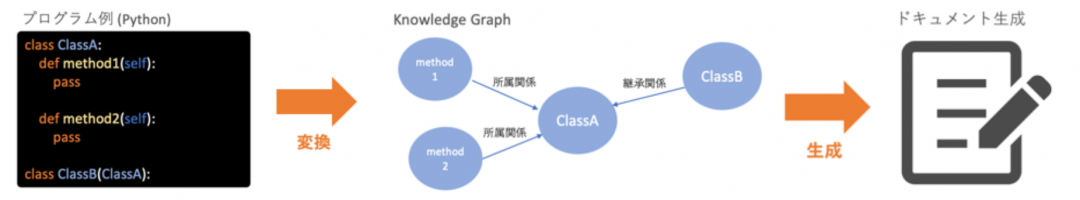

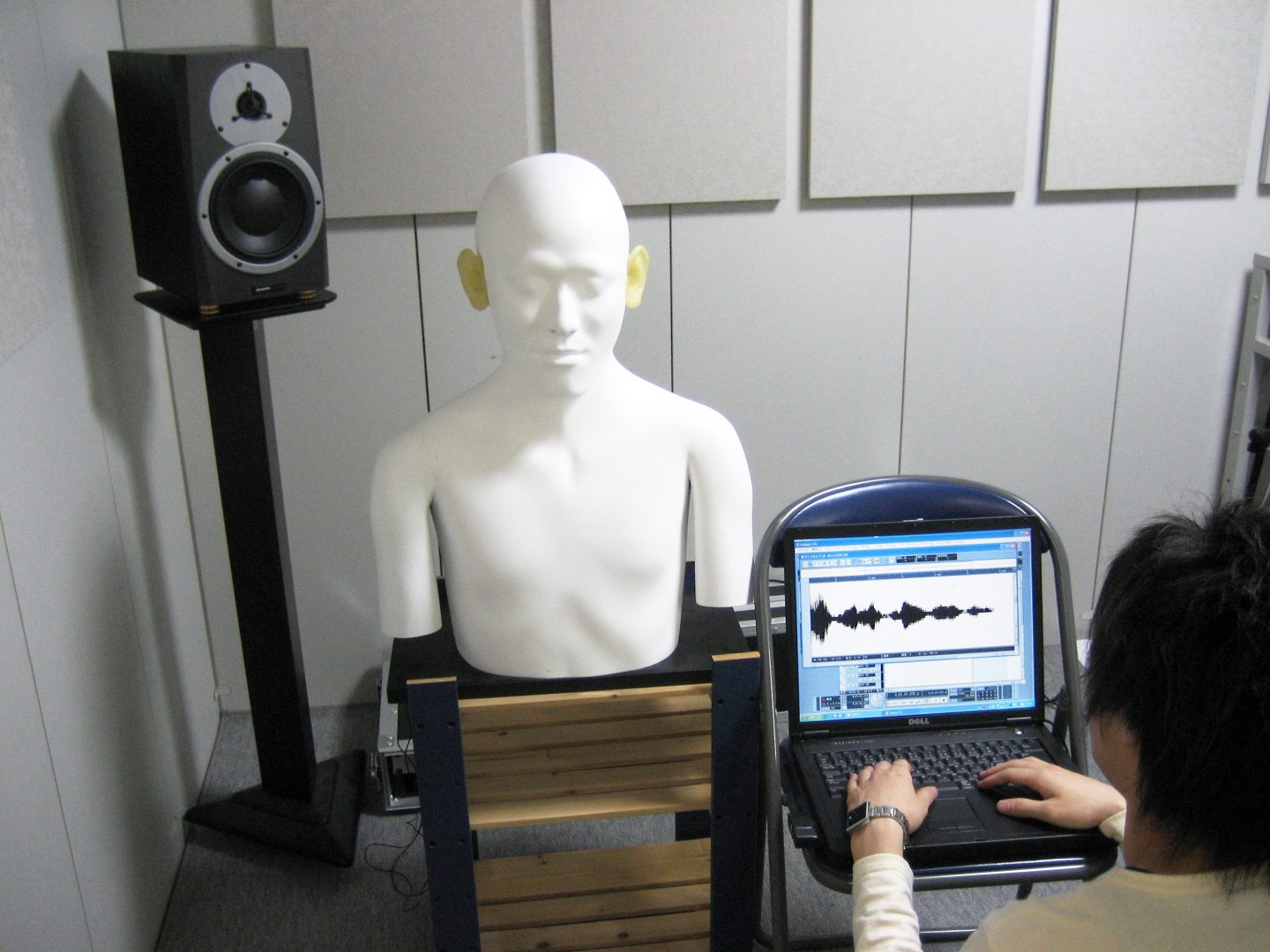

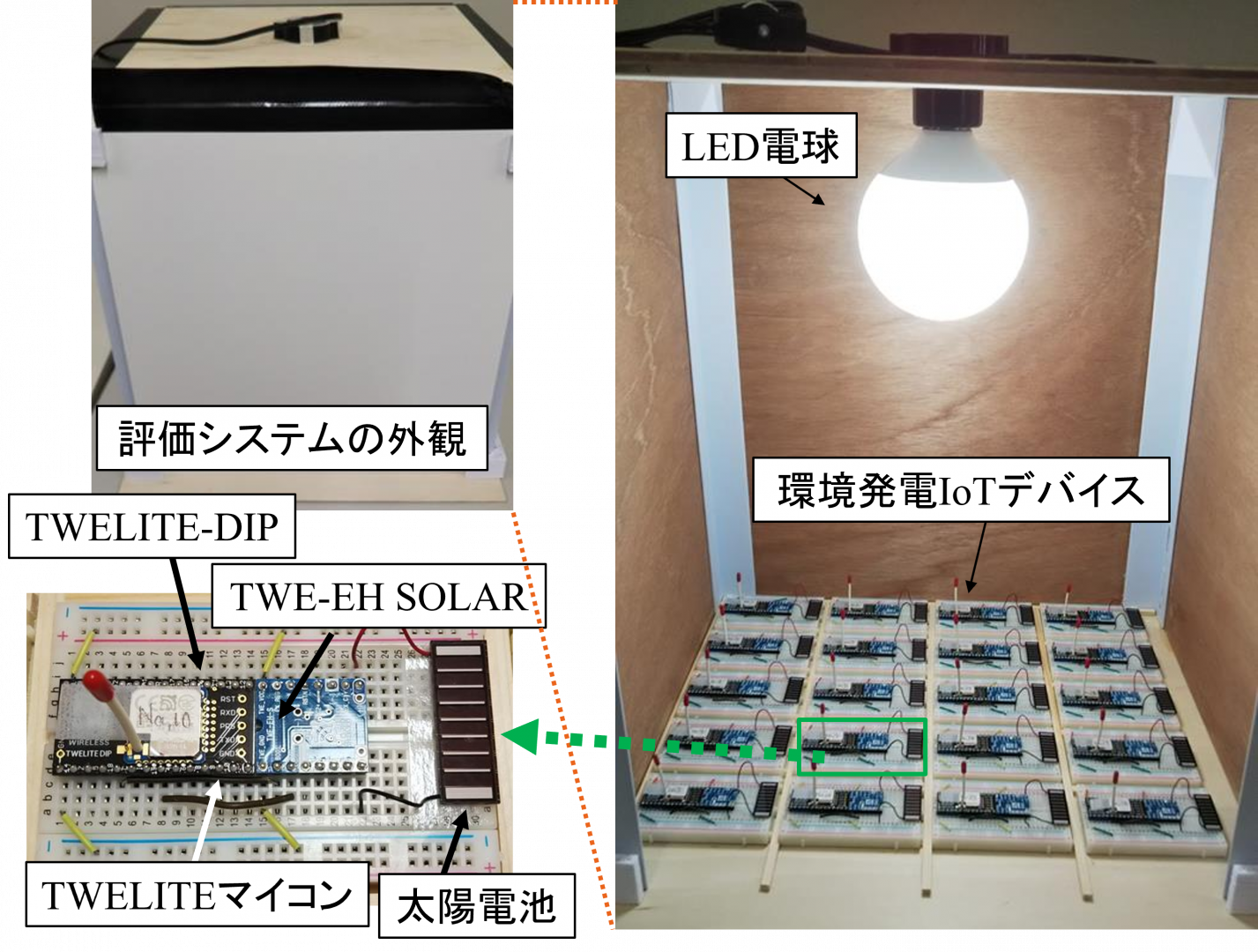

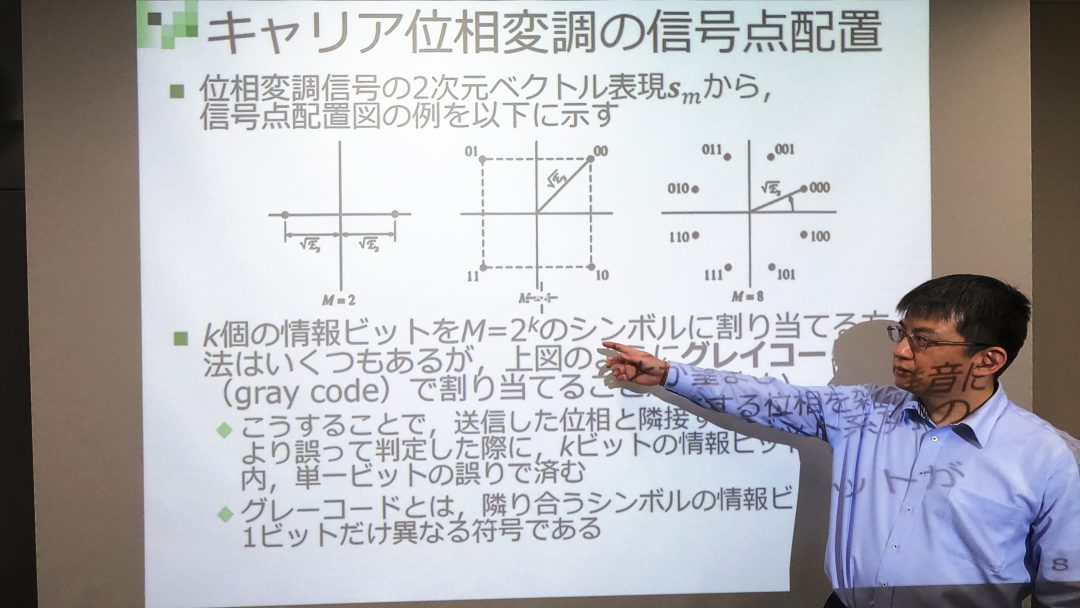

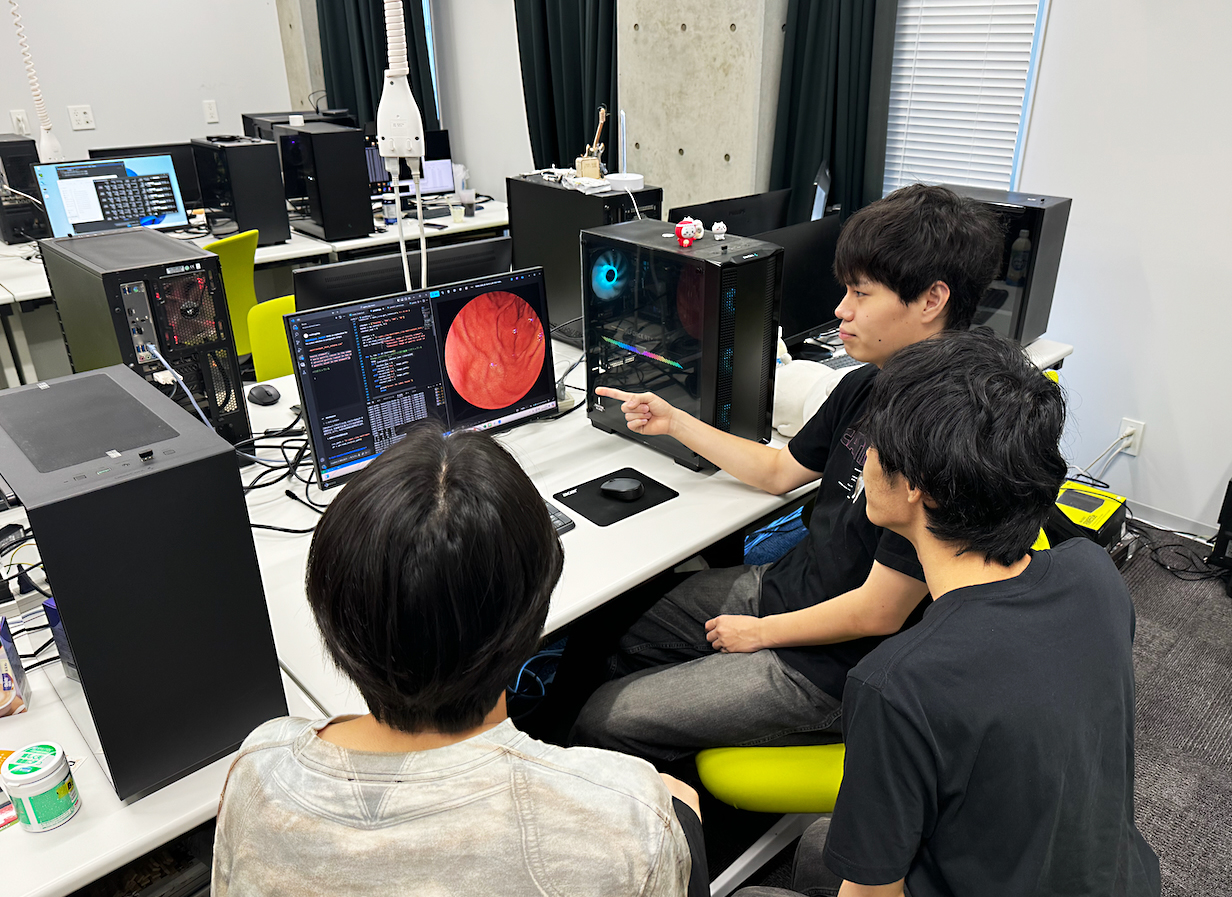

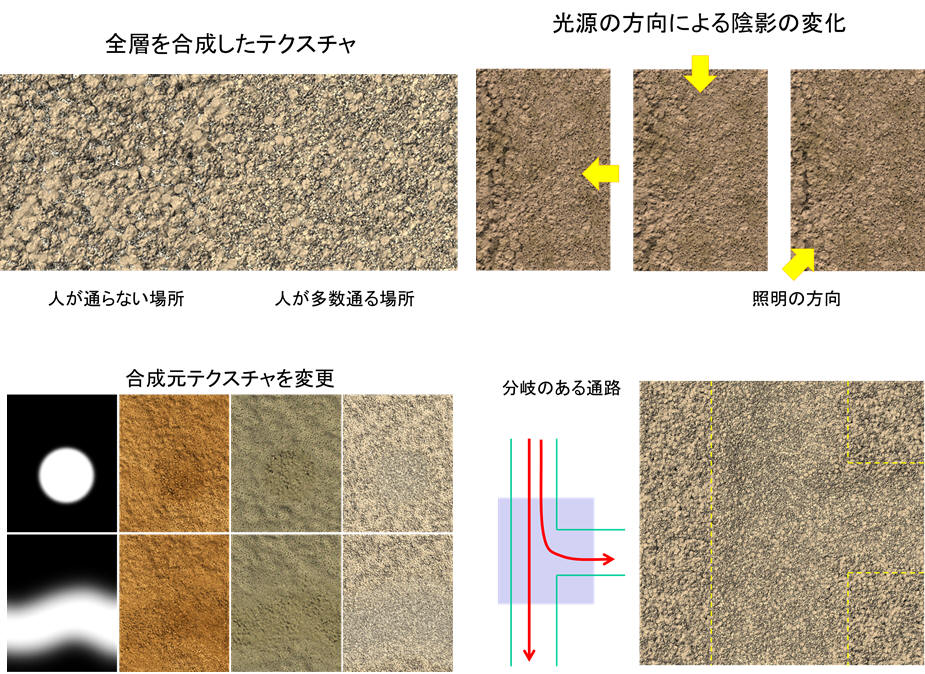

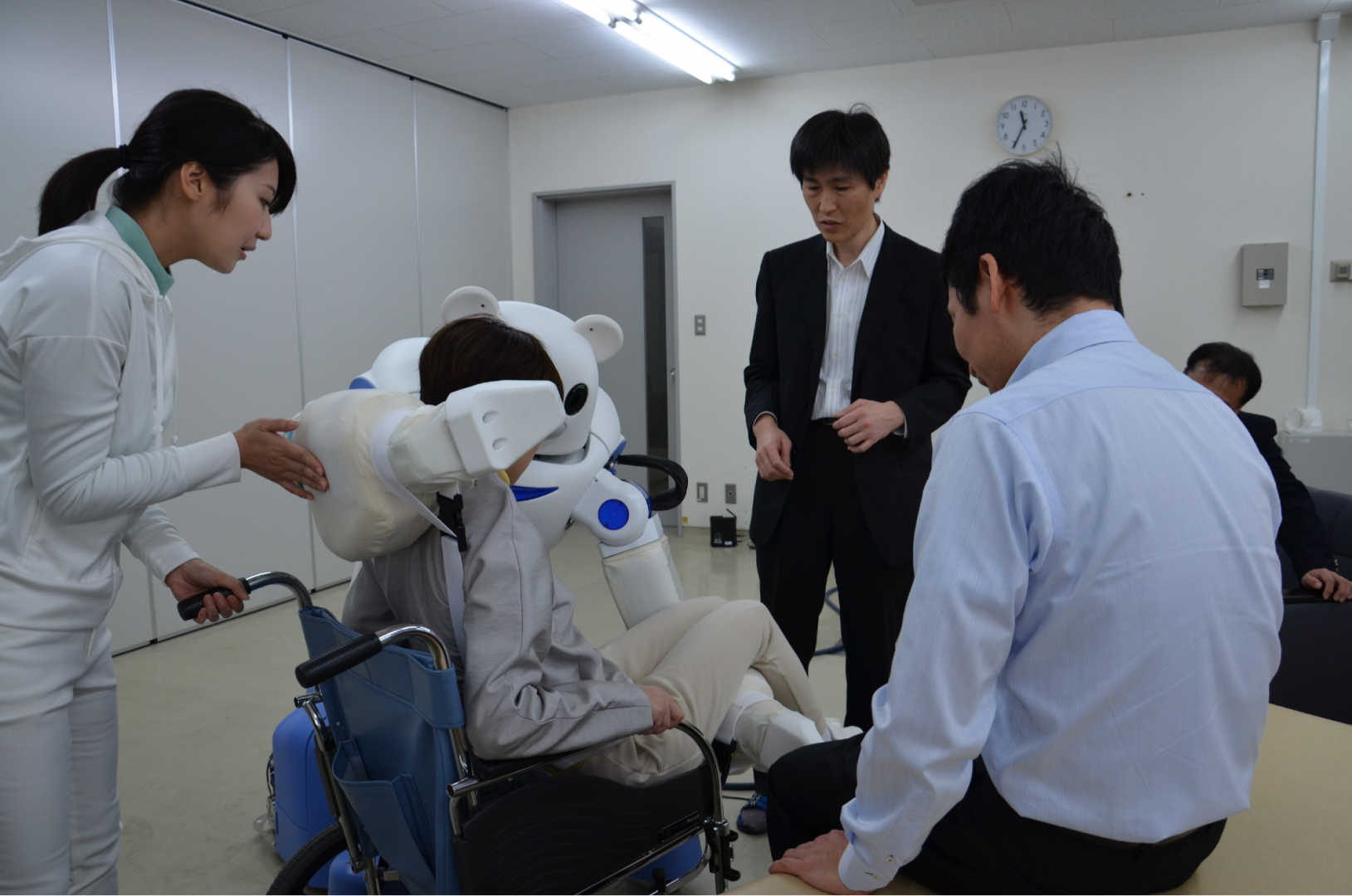

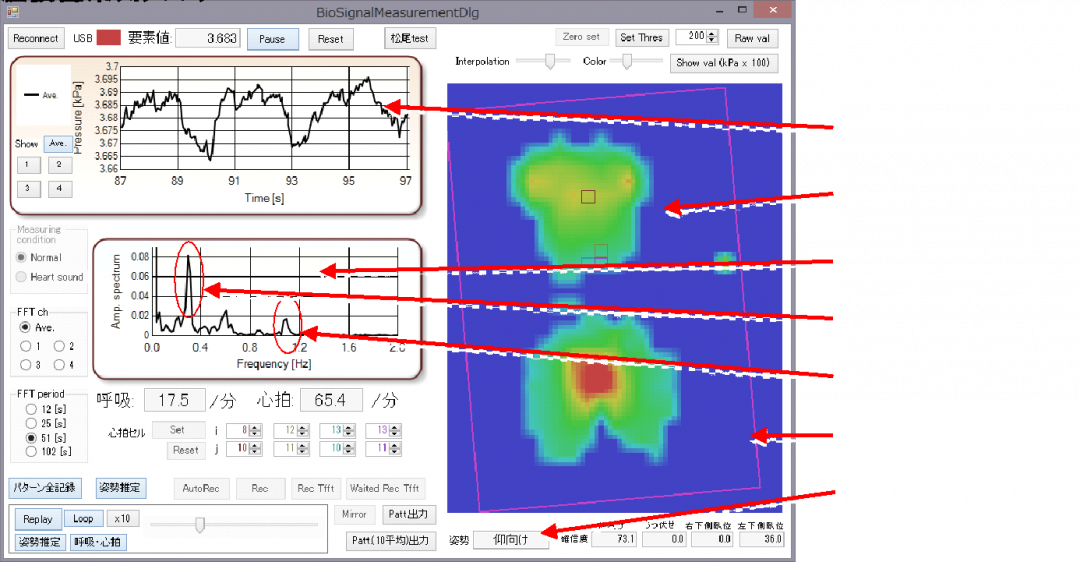

寺本篤司先生 寺本) 情報工学部の教員と研究室は、「フィジカルコンピューティング」「データエンジニアリング」「ヒューマン・メディア」「ネットワークシステム」の4つの専門領域で構成されています。各研究室では、最新技術を活用して、実社会での応用を見据えた高度な研究が進められています。例えば、バーチャルリアリティ、自然言語処理、情報セキュリティ、IoTデバイス、画像処理、音声処理、感性工学、医療AIなどのテーマを扱う研究室があり、大学院生や学部生が活発に研究を進めています。

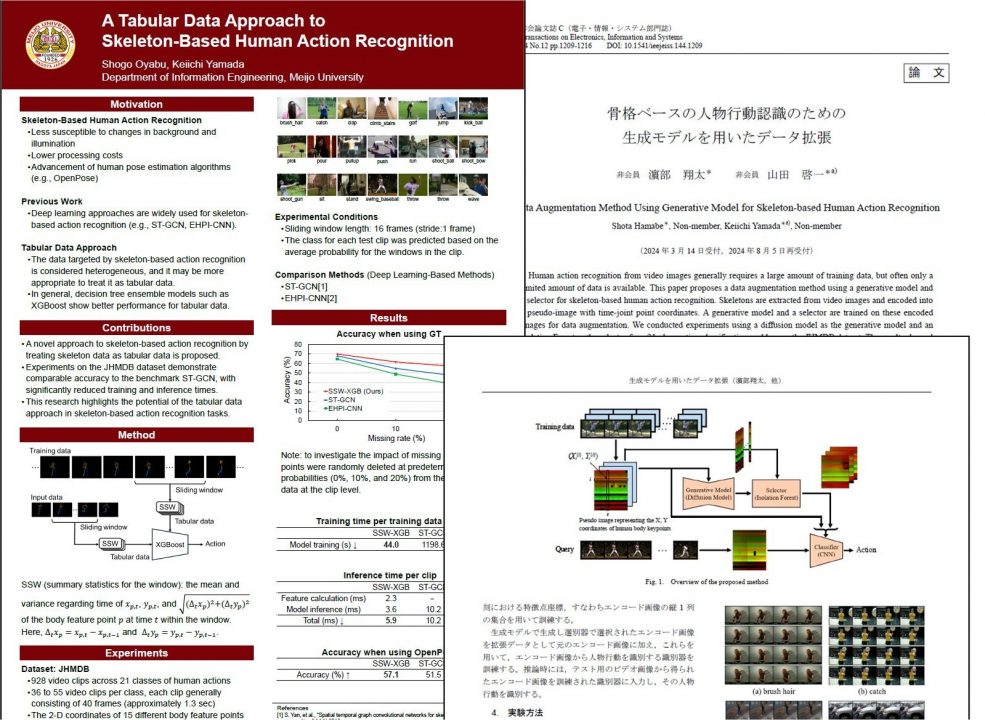

前身の理工学研究科情報工学専攻で学んでいる大学院生は、具体的にどのような研究をされていますか?

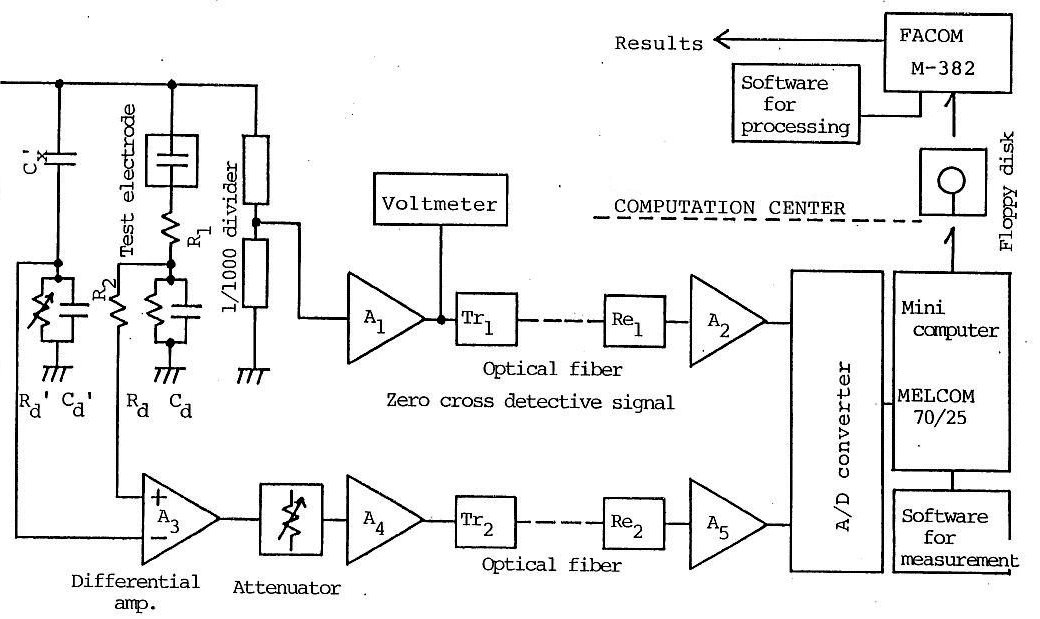

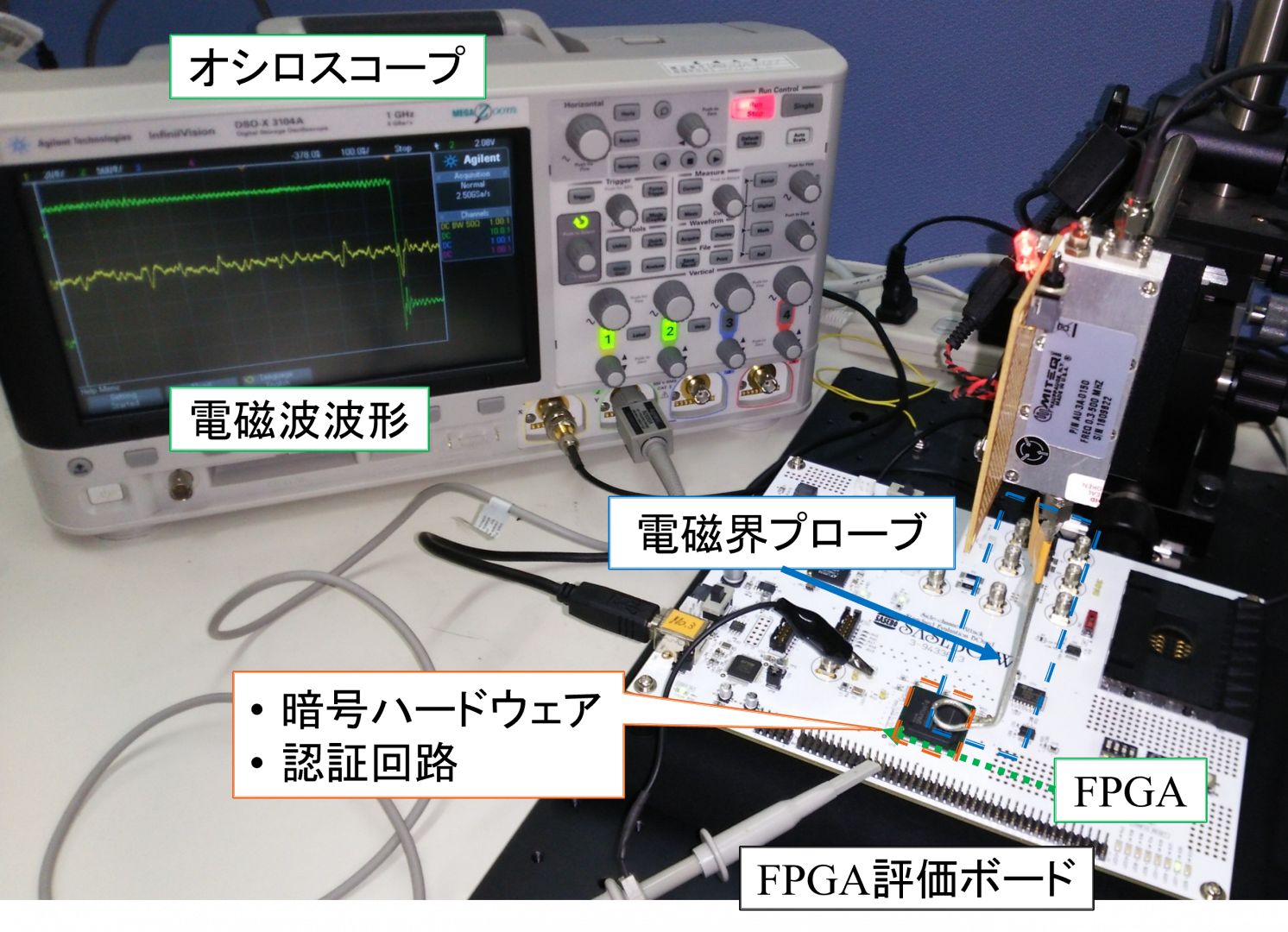

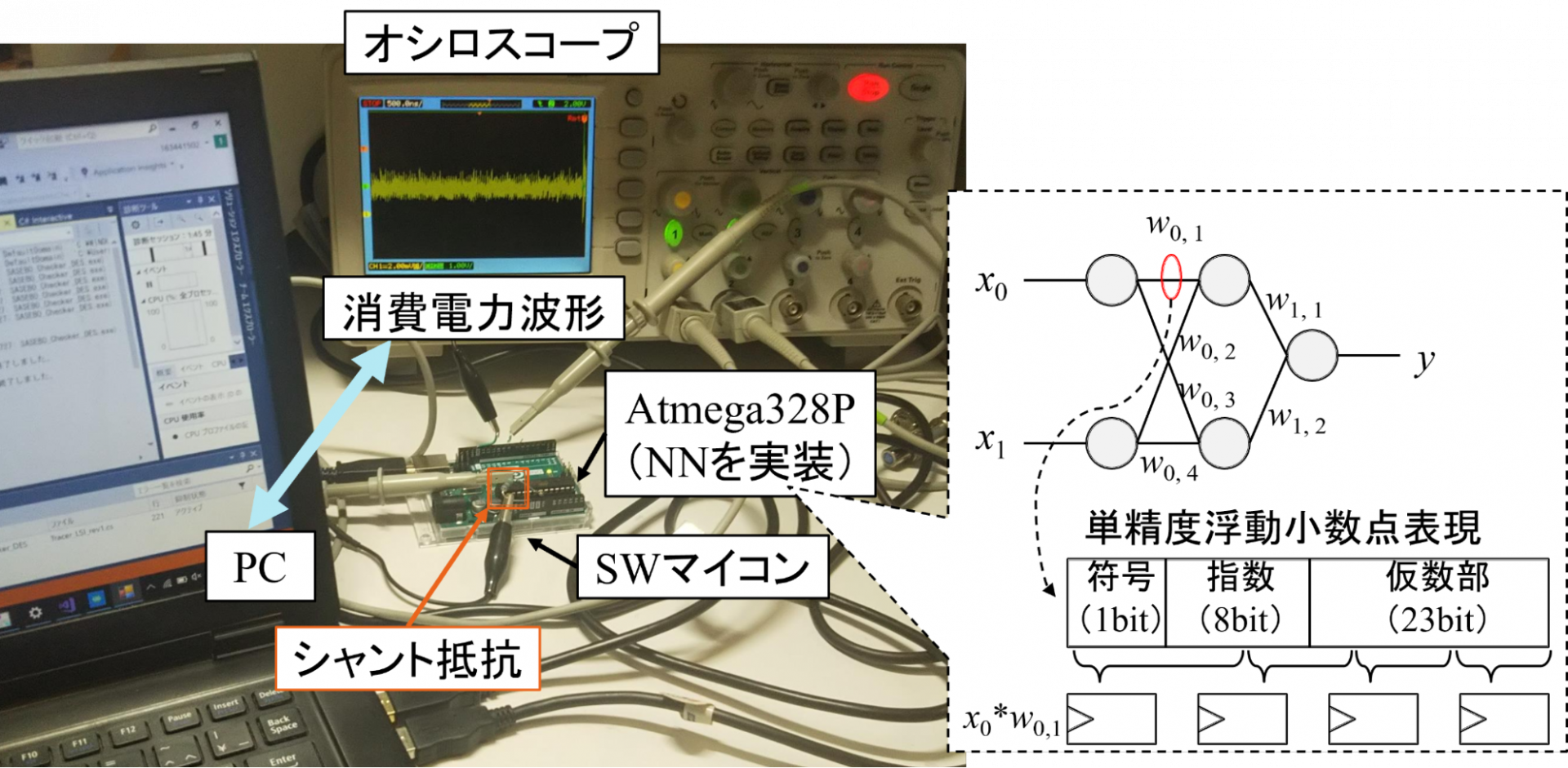

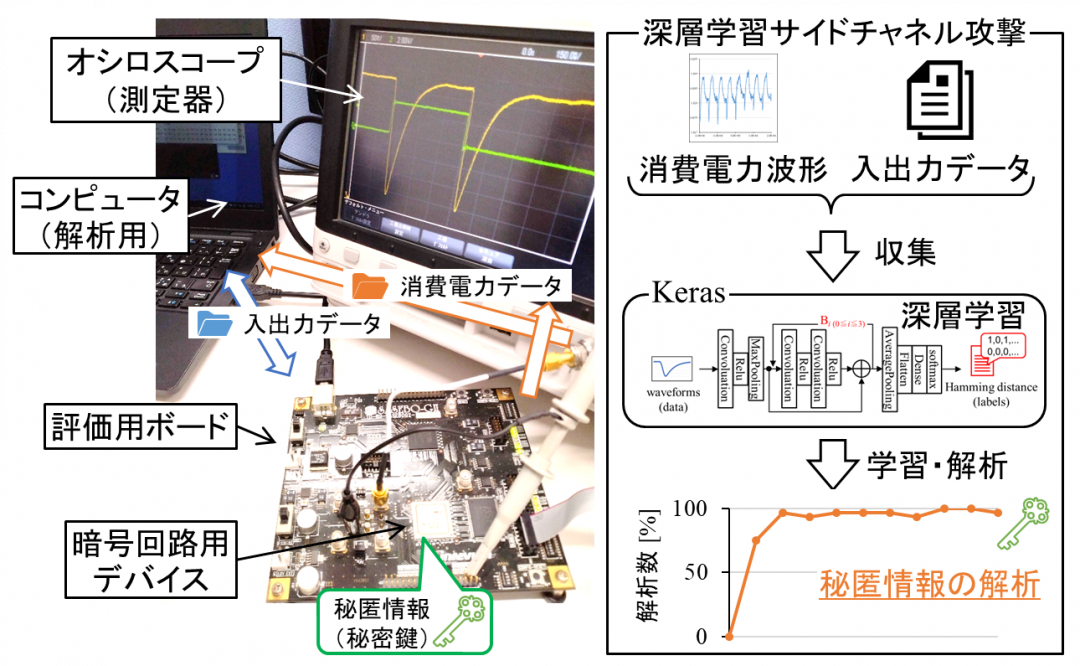

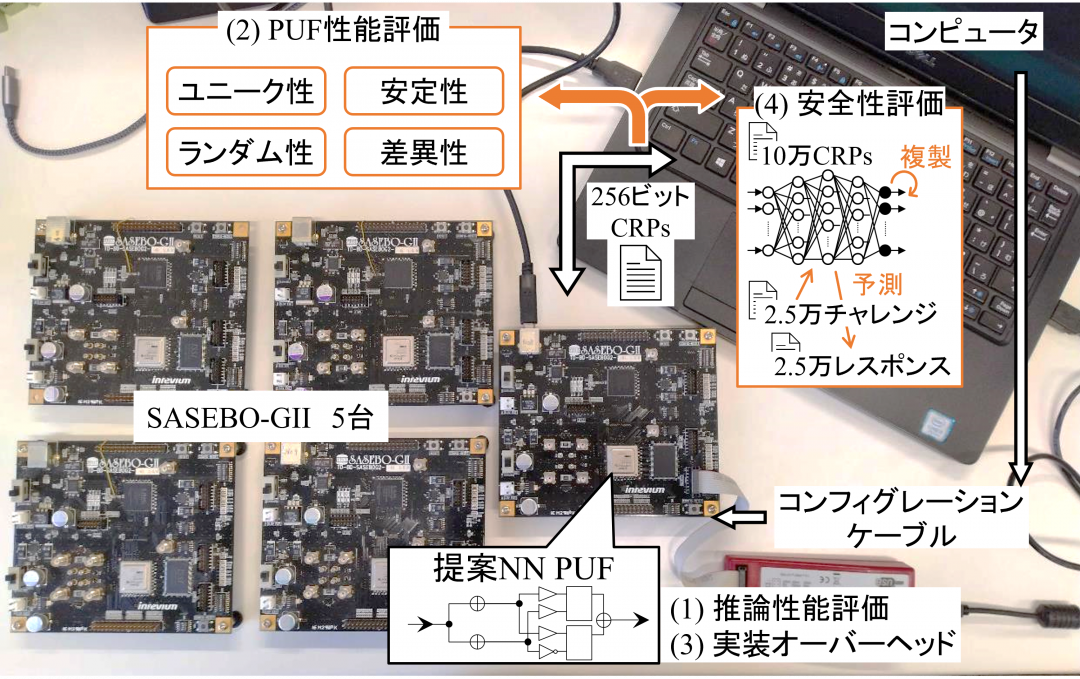

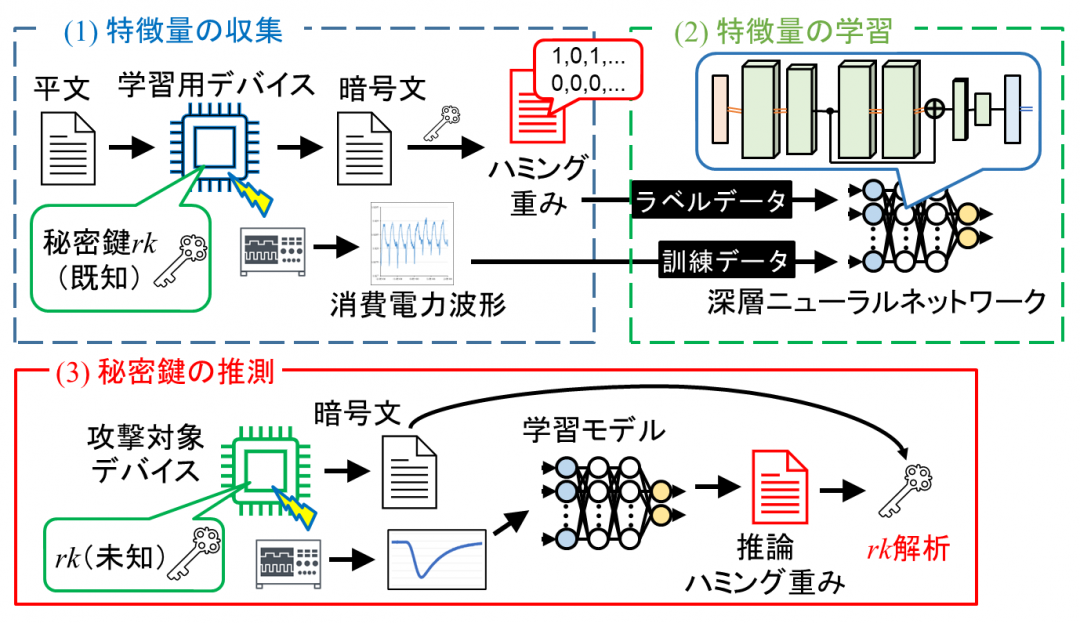

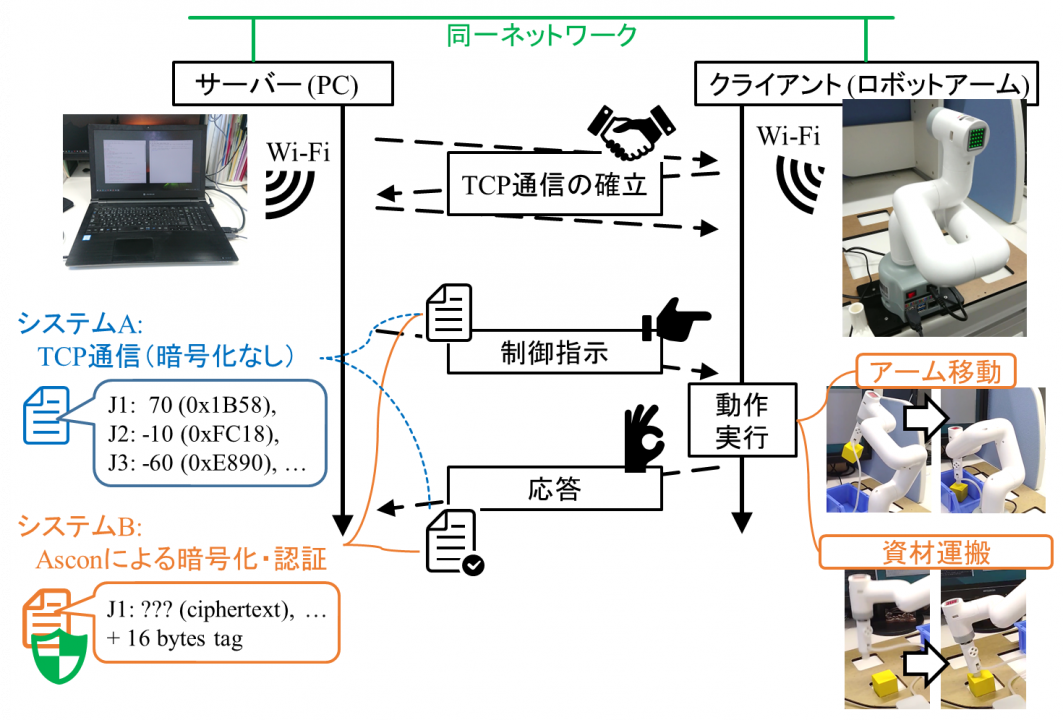

吉川) 理工学研究科情報工学専攻では、(1) Security for AIと(2)AI for Securityの研究をしています。(1)は、人工知能を安心・安全に使うための技術で、最近の成果としては、生成系AIに自身のコンテンツを無断で学習させないコンテンツ保護技術を開発して、特許出願しました。また、(2)については、従来のセキュリティ技術の要である暗号技術や認証技術にAIを利用するもので、理論的に安全な暗号であっても、暗号化する時の回路の漏洩電磁波等を測定して、暗号の秘密情報を解析する手法の対策などを研究しています。

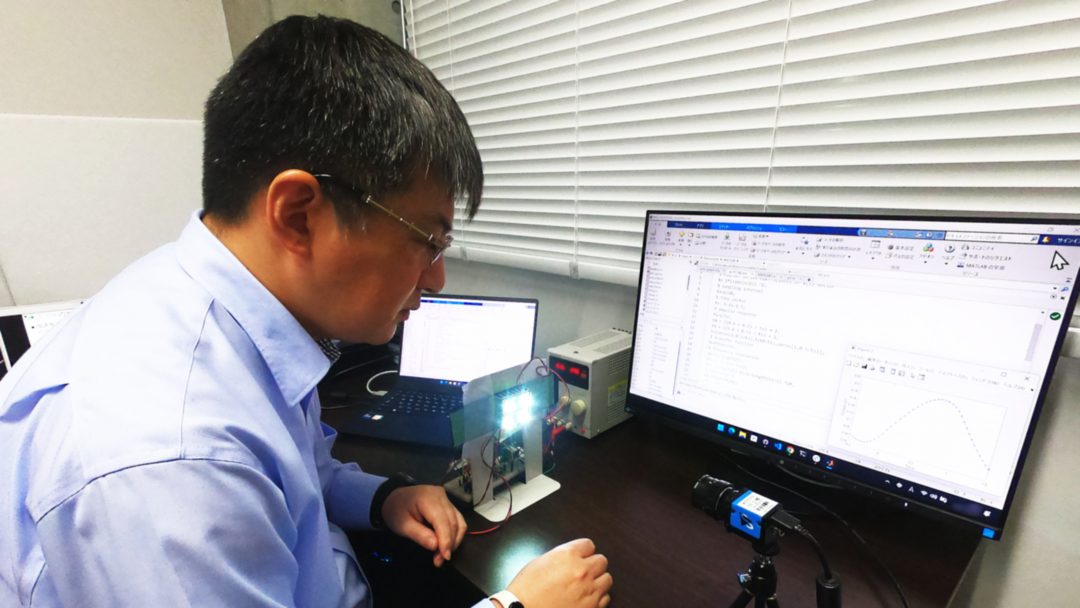

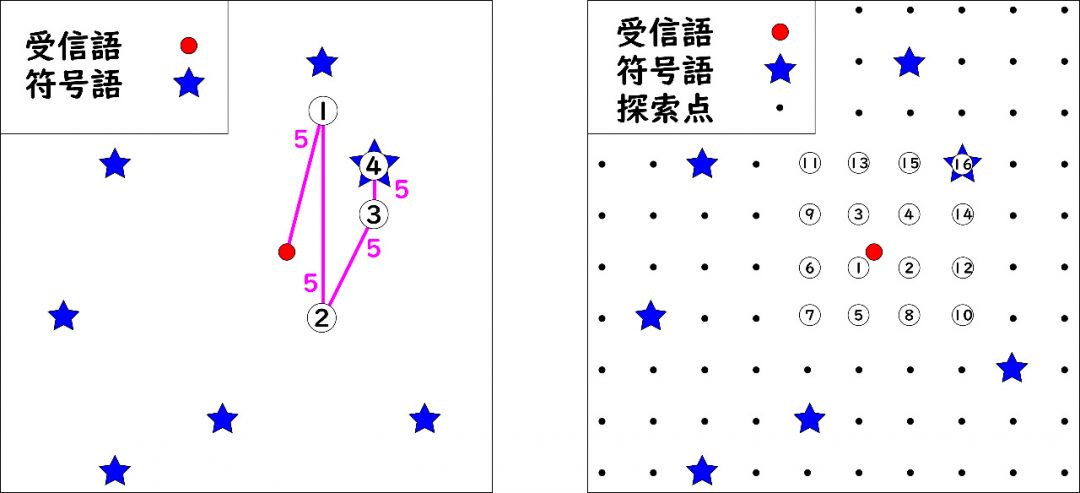

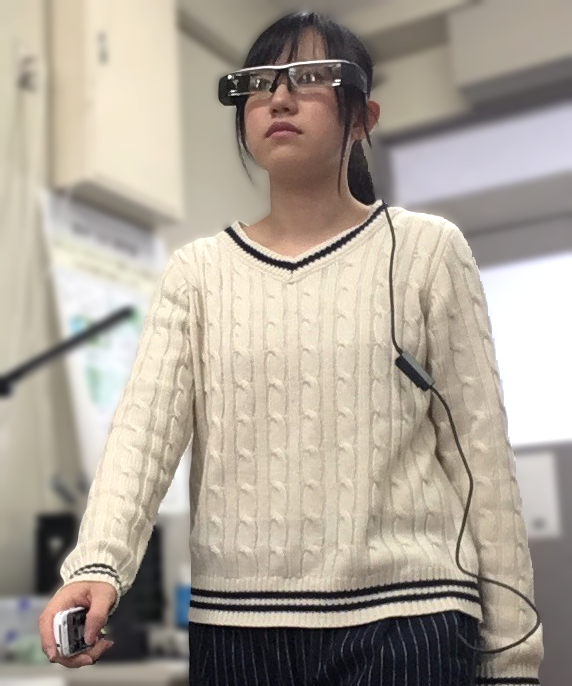

柳田) 私の研究室では、バーチャルリアリティやコンピュータ・ヒューマン・インタフェースの分野に関する研究を行っています。研究室で代々引き継がれている研究テーマの深化を担当する学生もいれば、4年生の時にIVRC(インタラクティブ作品を制作する学生コンテスト)にチャレンジし、その作品制作過程で生じた問題意識を新たな研究テーマとして立ち上げる大学院生も少なくありません。

鈴木) 私の研究室では、「複雑化したインターネット環境において、確実かつ安全にデバイス間のエンドツーエンド暗号化通信を実現し、かつデバイスが移動してIPアドレスが変化しても通信が断絶しないオーバレイネットワーク技術」、「スマートデバイスやIoTデバイスの通信規格の違いを意識せずに連係動作可能なフレームワーク」、「宅内のスマート家電を宅外から安全に遠隔制御する技術」、「塵芥車のゴミ圧縮時に発生する動作音からゴミ回収を判定するゴミ回収状況可視化システム」を研究しています。

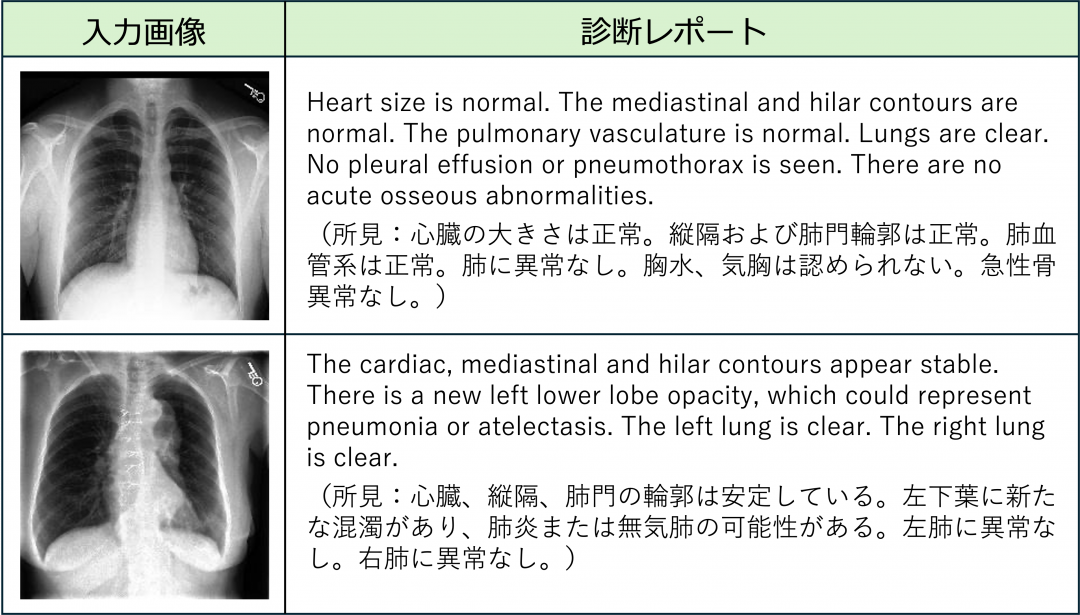

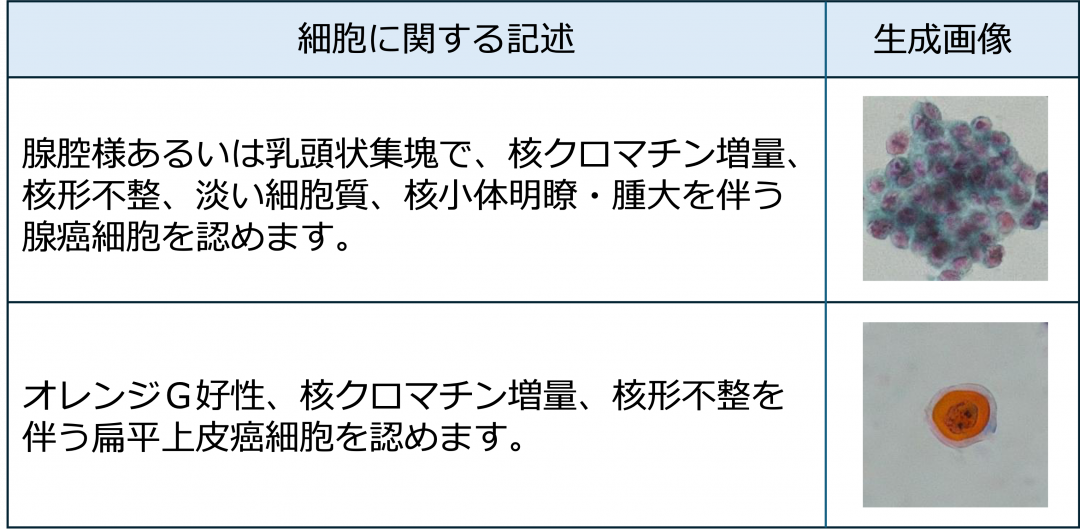

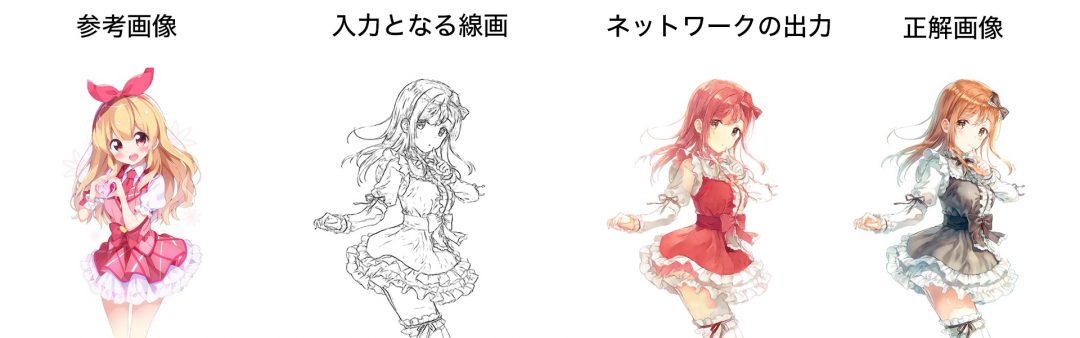

寺本) 私の研究室では、医療を対象としたAI技術を研究しています。AIによって医用画像を解析し、病気を発見したり、病気の種類を特定し、医師の診断を支援する研究となります。最近は生成系AIの研究を希望する大学院生が多く、半数以上が生成系AIを医療に応用する研究を行っています。例えば、胸部レントゲン写真を与えたら画像の特徴などを解析して診断レポートを生成する研究や、医用画像を生成したり別種のものに変換したりして診断に活用する研究などです。

左から吉川先生、寺本先生、柳田先生、鈴木先生

他大学や海外から大学院を受験を検討されている方に向けて、メッセージをお願いします。

寺本) 大学院情報工学研究科では、情報工学の技術を幅広い分野に応用する研究を進めていきます。そのためには、情報工学に限らず、さまざまな分野で学んだ学生さんの視点や知識が必要となります。高度な情報工学の研究に興味のある学生さんについては、学部時代の専門分野を問わず歓迎いたします。また、海外からの進学も大歓迎です。毎年、海外から数人ずつ大学院に入学されており、たくさんの研究成果を上げて卒業されています。国際的な学生とともに研究を深めていける、グローバルな研究環境を目指しています。

大学院を修了した後、どのような進路が考えられますか?

鈴木秀和先生 鈴木) 就職先では、IT業界、メーカー(電気、通信、機械など)、ITコンサルタント、公務員、教育機関、起業などがあります。進学では、博士後期課程への進学も考えられます。

現在、生成AIのような革新的な技術が普及して、社会にも大きな影響を与えています。どのような人材を輩出したいと考えていますか?

吉川) 世界中のどこにいても、自らの力で道を切り開いていけるような人材を輩出したいと考えております。 そのためのトレーニングを大学院での研究活動を通して、身に着けてもらいたいと思っています。

柳田) 単に特定の企業が提供する生成AIを利用するだけでなく、その処理内容と特性を理解し、AIに振り回されるのではなくAIを道具として使いこなせる人材を輩出したいと考えています。

鈴木) AIに関する基礎から専門的な知識・スキルだけでなく、透明性・プライバシーを含む倫理観や、生成AIがもたらす社会・経済への影響を理解した上で、AI技術を活用できる人材の育成が必要。なお、問題解決能力やコミュニケーション能力は従来と変わらず、今後も必須になるでしょう。

寺本) 情報工学の要となるコンピュータは登場依頼、数十億倍に演算能力が向上しており、これほどまでに進歩が早い分野は他にありません。変化の激しいこの分野で、本質を見据えながら新しい分野を切り開いていく人を育てて行きたいと思います。そのためには、しっかりとした基礎知識に基づいて、物事を深く洞察する力を養う必要があります。情報工学部の4年間でしっかりした基礎固めをした上で、大学院の2年間では自分が与えられたテーマをじっくり時間をかけて掘り下げていくことで、そういった力が身に付くと思います。

学生のみなさま、名城大学大学院情報工学研究科への進学をお待ちしております! 大学院(情報工学研究科)について