今回は、坂野研究室出身で、大学院の博士課程まで修了し本学の都市情報学部の教員になられた鈴木千文さんに、学部及び院生時代の学びの思い出と現在の研究や教職についてお聞きしました。

鈴木千文さん

学生時代の研究テーマを簡単に説明していただけますか?(所属研究室も含めて)

私は声の個人性に興味がありこれについて研究をしたいと考えたため、音・音声信号処理を専門としている坂野研究室を選びました。研究のテーマは、歌手の個人性についての分析をするために、物真似した歌声の特徴を分析するテーマを選びました。

その研究を始めた(選んだ)きっかけはありましたか?

話し声の個人性の研究は比較的多くあったので、あまり研究としてやられていない歌手の歌い方の個人性に関する研究を始めることにしました。

最近の研究テーマと目標を教えてください。

最近では、これまで分析対象としていない歌唱方法の歌声の分析を主に行っております。

目標は、さまざまな歌唱方法における歌手の個人性を解明することです。

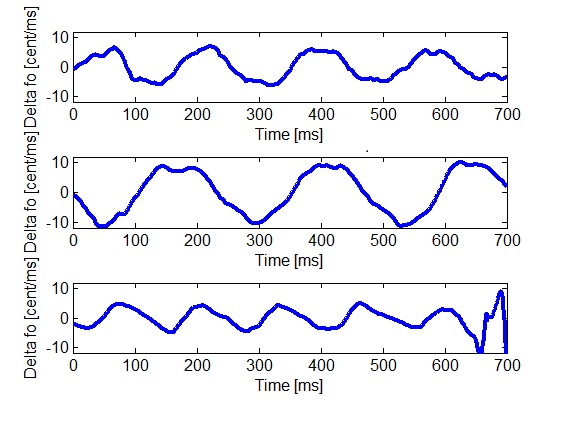

歌手によって、ビブラートの時間変化が異なることが分かる。

都市情報学部で現在担当されている専門分野は「音・音声信号処理」となっていますが、どんな科目(講義・実習など)を担当されているのでしょうか?

科目名は「認知と情報処理」です。内容としては、音全般の講義となります。身近な音である人の声について扱う回では、どのように声が生成されているのかや話す人によってどのような特徴があるのかなどを説明しています。それ以外では、声以外の音について構造を説明したり、音を聞く器官である耳の構造についての説明もします。

都市において音情報はどのような役割を果たしていると思いますか?

音は都市環境の特徴を表すものであると考えております。例えば、車が多い環境では走行音も多くなりそれが騒音として問題視されたり、人口が少ない環境では、人の話し声や生活音が少ないために静かな環境となっています。音は身近にあるからこそ都市環境を反映する一つのバロメータであると思っています。

都市情報学部の学生さんたちは、具体的にどのような研究に取り組んでいるのでしょうか?

私のゼミでは、「音について興味のあること」を学生さんに各自で考えてもらい、それを研究テーマとしています。最近の研究では、野球やバドミントン、バレーなどスポーツで発生する音の分析をしたり、アイドル歌手やバンドのボーカルの歌声について特徴を分析する研究が多いです。肉を焼くときの音についての研究も印象に残っています。

なぜ大学の教員になる道を選んだのでしょうか?

大学入学時から音声関連の研究をしたいと考えており、希望通りに研究室に入ることができました。大学院に進学して研究を続けていた時に、これからもこの研究を続けたいと考えたことが理由の一つです。また、最初は講義をすることや学生を指導することは考えてもいませんでしたが、自分が研究を続けていくうちに自分の経験を踏まえて教える立場になってみたいと考えるようになったことがきっかけです。

都市情報学部の学生さんは情報工学科の学生さんと似ていますか?違うなぁと感じるところはありますか?

情報工学科では研究室の学生さんの印象として、先生にゼミで指摘されたことを解決するために研究に一生懸命取り組んでいた人が多かった印象があります。また、都市情報学部の学生さんも授業中に課した演習課題に一生懸命に取り組むところが情報工学科の学生さんと似ていると感じます。

教員になってから、苦労していることはありますか?

最初は講義の進め方や難易度はかなり悩みました。特に初年度の前期はコロナの影響ですべての講義が対面でできなくなったので、学生さんの雰囲気も分からず、講義資料を作っては提供してを繰り返していました。後期から対面授業が徐々にできるようになり、学生さんの雰囲気も分かってきたのでだいぶやりやすくなり、最近ようやく慣れてきました。

自分の学部時代、院生時代のどちらでも、何か印象深い思い出やエピソードはありますか?

大学院の修士課程で初めて学会に参加した時に、同じ分野の研究についての発表をたくさん聞き、いろいろ刺激になったことだと思います。普段は一人でPCに向かい研究をやることが多いので、同じ年代の方々がどのような研究をやっているのかなど知らないことをいろいろ知ることができました。

どんな学生でしたか?

研究室に配属される前は、数人の友達と一緒に授業を受けていました。研究室に配属されてからは、研究室に女子が私だけでしたので、黙々と研究室に来てはPCに向かって作業している学生でした。大学院の修士課程では、進学した同期がいたので研究の話やそれ以外でも盛り上がって話したりしていました。

大学院に進学してよかったことはなんですか?

大学入学時から音声の研究をやりたいと思っていたので、進学して自分がやりたかったことを続けることができたことが良かったです。

どんな人に大学院進学を薦めたいですか?

大学院では、学部生の時よりも研究の時間が多くなると思うので、研究を続けたいと思う人に薦めたいです。

情報工学科の後輩たちにメッセージをお願いできますか?

大学生活は長いのでいろいろなことに挑戦して、自分が夢中になれるものを見つけてください。

「情報系をやっておけば就職しやすそう」という気軽な気持ちで情報工学科を進学先に選んだため、正直な話をすると入学当初は講義もすべて「難しい…!」と思いました。今振り返ると、「勉強していて良かった」と思えることばかりなのですが、プログラムを書く宿題が出る講義などでは毎回苦労したものです。

「情報系をやっておけば就職しやすそう」という気軽な気持ちで情報工学科を進学先に選んだため、正直な話をすると入学当初は講義もすべて「難しい…!」と思いました。今振り返ると、「勉強していて良かった」と思えることばかりなのですが、プログラムを書く宿題が出る講義などでは毎回苦労したものです。 現在はエヌ・ティ・ティデータ東海でシステムエンジニアとして、金融機関向けシステムの開発・保守運用を担当しています。お客さまの要望に応じてシステムを一から作るのはもちろん、これまで何十年とかけて使われてきた基幹システムの保守運用、改善も行っています。3年目を迎える今、ようやくエンジニアとしてスタート位置に立てたと実感しているところです。プログラミングの基礎は大学で身につけていましたが、金融のことは何も知らなかったので、入社して1・2年は勉強の日々でした。

現在はエヌ・ティ・ティデータ東海でシステムエンジニアとして、金融機関向けシステムの開発・保守運用を担当しています。お客さまの要望に応じてシステムを一から作るのはもちろん、これまで何十年とかけて使われてきた基幹システムの保守運用、改善も行っています。3年目を迎える今、ようやくエンジニアとしてスタート位置に立てたと実感しているところです。プログラミングの基礎は大学で身につけていましたが、金融のことは何も知らなかったので、入社して1・2年は勉強の日々でした。 エヌ・ティ・ティデータ東海は通信からスタートした会社です。通信は情報をベースにさまざまなことを結びつけ、仲介する役割を持っています。事業がそういう性質だからなのか、会社の部署を見渡してみるとお客さまに合わせてやり方を変え、仲介役として人に合わせるのが上手な人が多い印象があります。私自身、昔からそういうタイプなので今の会社にすっと馴染めたのかもしれません。

エヌ・ティ・ティデータ東海は通信からスタートした会社です。通信は情報をベースにさまざまなことを結びつけ、仲介する役割を持っています。事業がそういう性質だからなのか、会社の部署を見渡してみるとお客さまに合わせてやり方を変え、仲介役として人に合わせるのが上手な人が多い印象があります。私自身、昔からそういうタイプなので今の会社にすっと馴染めたのかもしれません。 物心がつく前からずっとゲームが好きで、中学卒業の頃には「ゲームをつくる仕事がしたい!」と思っていました。プログラムを書くことができればゲームづくりに携われるだろうと、インターネットで調べながら自分でプログラムを組むようになり、進学先もプログラミングが学べる情報工学科を選びました。

物心がつく前からずっとゲームが好きで、中学卒業の頃には「ゲームをつくる仕事がしたい!」と思っていました。プログラムを書くことができればゲームづくりに携われるだろうと、インターネットで調べながら自分でプログラムを組むようになり、進学先もプログラミングが学べる情報工学科を選びました。 現在は、エイチームのゲームプログラマーとして、スマートフォンゲームの運用と新規機能の開発に携わっています。今、私が担当しているのは長年のファンの方も多い既存のゲーム。ゲームプランナーから「こういう機能を追加したい」と上がってきた要望に対して、スマートフォンのスペックで実現できる機能かどうかをチェックし、実際にプログラミングを行うとともに、出来上がったものが問題なく動作するかの評価も行っています。

現在は、エイチームのゲームプログラマーとして、スマートフォンゲームの運用と新規機能の開発に携わっています。今、私が担当しているのは長年のファンの方も多い既存のゲーム。ゲームプランナーから「こういう機能を追加したい」と上がってきた要望に対して、スマートフォンのスペックで実現できる機能かどうかをチェックし、実際にプログラミングを行うとともに、出来上がったものが問題なく動作するかの評価も行っています。 プログラマーは勉強し続けなければ成長しません。どうすればプログラミングのスピードや効率を上げられるかということは常に意識しています。また、一つのゲームにたくさんのゲームプログラマーが携わるので、自分だけではなくほかの人が見ても分かりやすいプログラムを書くように心がけています。

プログラマーは勉強し続けなければ成長しません。どうすればプログラミングのスピードや効率を上げられるかということは常に意識しています。また、一つのゲームにたくさんのゲームプログラマーが携わるので、自分だけではなくほかの人が見ても分かりやすいプログラムを書くように心がけています。 実は大学に入学するまで、パソコンは「情報」の授業でさわる程度でした。そんな私がなぜ情報工学科に進んだかというと、IT企業が舞台のテレビドラマを見て「プログラミングができたらかっこいいな」と憧れたから。それに加えて、当時は特になりたいものが見つからず、進路をあれこれ思案しているうちに「情報系の技術はあらゆる分野で求められているし、これからはプログラミングが大事になる」と考えたことも大きな理由です。

実は大学に入学するまで、パソコンは「情報」の授業でさわる程度でした。そんな私がなぜ情報工学科に進んだかというと、IT企業が舞台のテレビドラマを見て「プログラミングができたらかっこいいな」と憧れたから。それに加えて、当時は特になりたいものが見つからず、進路をあれこれ思案しているうちに「情報系の技術はあらゆる分野で求められているし、これからはプログラミングが大事になる」と考えたことも大きな理由です。 日本IBMに入社を決めたのは、2年生の終わりに参加した勉強会の講師が日本IBMの社員の方で、面白そうなことをやっている会社だなと思ったからです。3年生の夏休みにはインターンシップに参加して多くの社員のみなさんから話を聞く中でますます興味を持ちました。

日本IBMに入社を決めたのは、2年生の終わりに参加した勉強会の講師が日本IBMの社員の方で、面白そうなことをやっている会社だなと思ったからです。3年生の夏休みにはインターンシップに参加して多くの社員のみなさんから話を聞く中でますます興味を持ちました。 これからの目標は仕事を通じて出会った人はもちろん、その周囲の人々にも影響を与えられる技術者になること。大学時代、チャレンジ支援プログラムでは、日本IBMのサービスを学び合うコミュニティを立ち上げて活動していたのですが、この活動を通じて「DevRel(Developer Relations)」という開発者向けに自社の技術やサービスを広めるマーケティングの手法を知りました。ITスペシャリストとしてお客様に貢献することはもちろん、開発者側とつながりを持てる「DevRel」にも携わることで、誰かの学び・気づきにつながることができればと考えています。

これからの目標は仕事を通じて出会った人はもちろん、その周囲の人々にも影響を与えられる技術者になること。大学時代、チャレンジ支援プログラムでは、日本IBMのサービスを学び合うコミュニティを立ち上げて活動していたのですが、この活動を通じて「DevRel(Developer Relations)」という開発者向けに自社の技術やサービスを広めるマーケティングの手法を知りました。ITスペシャリストとしてお客様に貢献することはもちろん、開発者側とつながりを持てる「DevRel」にも携わることで、誰かの学び・気づきにつながることができればと考えています。