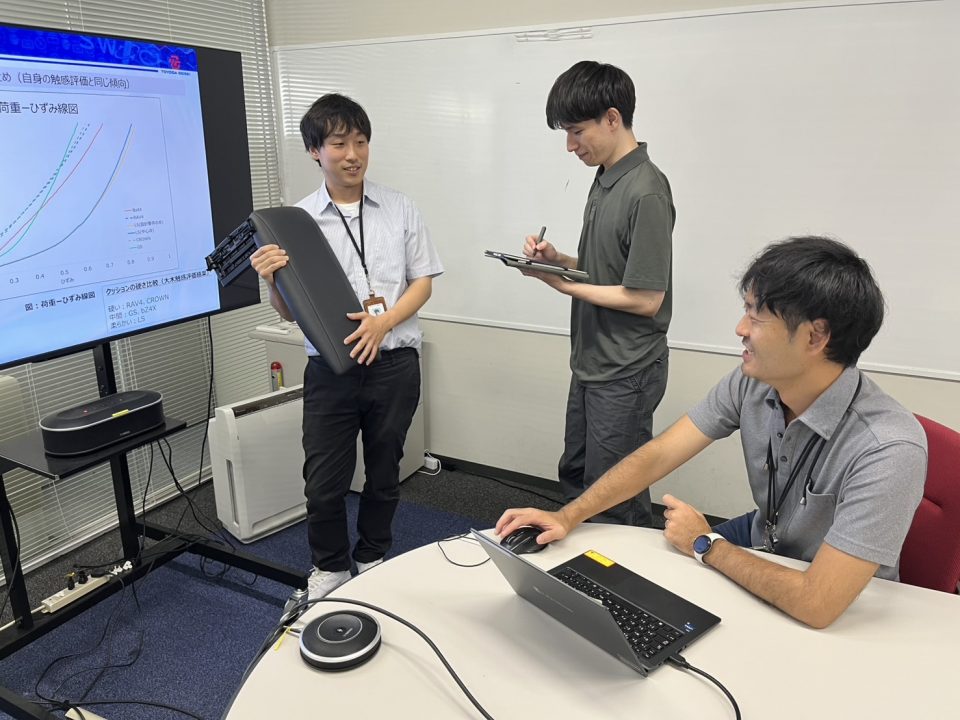

名城大学在籍時には、感性工学的アプローチで、国際的な車の印象をメーカーと共同研究し、2019年、豊田合成株式会社に入社。自動車の内装部品の企画・開発に携わり、本学とも産学共同研究をしている黄峻(コウ シュン)さんにお話をお聞きしました。

上海のEV車の前でポーズする黄峻さん

卒業後何年経ちましたか?現在の仕事内容について簡単にご説明いただけますか?

6年が経ちまして、現在は豊田合成にて自動車の内装部品を企画・開発しています。単に見た目や機能を考えるだけでなく、人間工学や感性工学を活かし、「心地よく使いたくなる」体験価値を追求しています。

例えば、車のイルミネーションに対して感情を擽る光らせ方や、手を置いたときにフィットするアームレストなど、使う人の気持ちに寄り添った設計で、移動時間をより快適に、豊かにする製品づくりに取り組んでいます。

昨年、海外赴任されたとお聞きしました。期間、行き先、現地での新しい体験や思い出など教えてください。

約1年間、中国・上海で自動車の内装開発に携わりました。現地ではEV市場が急成長しており、ヨガをサポートするシート機能や食事用のテーブルなど、ライフスタイルに寄り添った内装ニーズが多く見られました。

従来の日本とは異なる価値観に触れ、モノづくりの視野が大きく広がりました。最先端の環境で刺激を受けながら開発に取り組めたことは、今でも自分の糧となっています。

本学と取り組まれてきた産学共同研究について、差し支えない範囲で内容をお知らせください。また、企業側から見て、大学の研究室と共に研究に取り組む意義は何でしょうか?

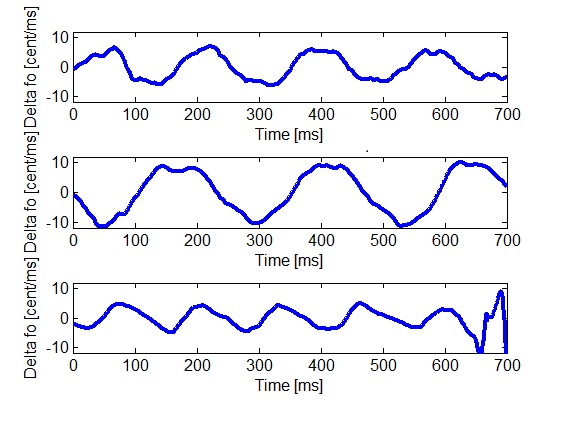

人の感性や快適性に配慮した照明開発に取り組んでおり、その一環として、光の当て方が与える心理的・生理的効果について大学と共同研究を行っています。アカデミックな知見を取り入れることで、感性に関する効果をより科学的に裏付けた提案が可能となり、説得力ある製品開発につながっています。

在学中はどんな研究に取り組んでいましたか?

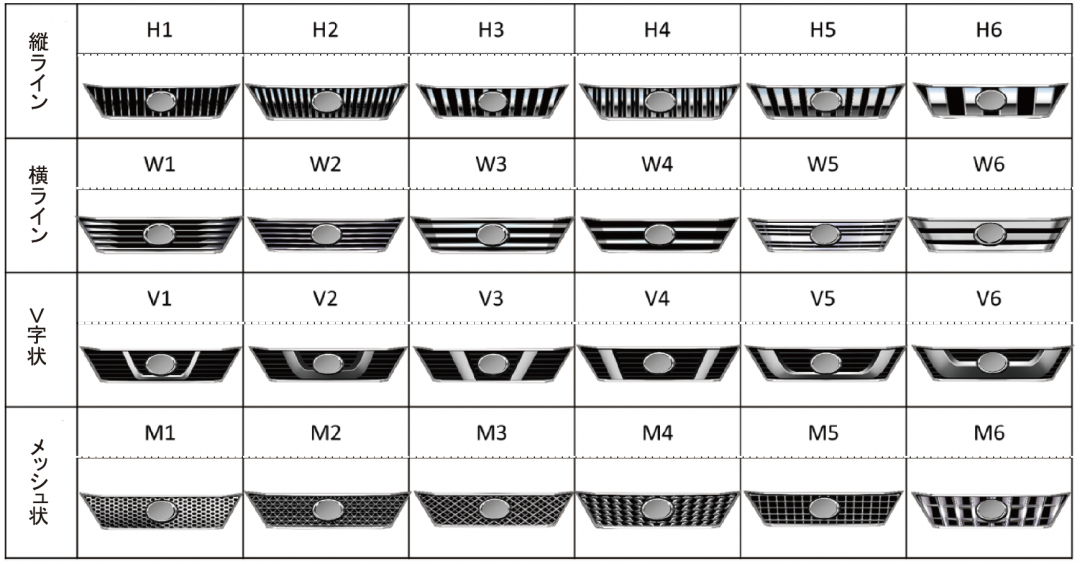

大学時代は、ASEAN最大の自動車生産国・タイにおいて、SUVのフロントグリルに対するユーザーの印象と形態要素の関係性を、メーカーと共同で分析しました。

3DCGを用いて“特別感”や“高級感”といった感性語とデザイン形状との関連を、日本人とタイ人で比較し、文化差も踏まえた感性工学的アプローチを追究しました。

学生生活で特に印象に残っている思い出や経験は何ですか?

最も印象に残っているのは、大学時代に挑戦した国際学会での英語発表です。英語が苦手だった私は、他大学のセミナーや学内の英会話ルームを活用し、克服に努めました。努力の末に無事発表を終えた瞬間は、自分の成長を実感できたまさに「快感」の「感性」でした。

学生時代にもっとやっておけばよかったと実感していることは何ですか?

学生時代に自ら課題設定を行い、研究を深めたうえで学会発表までやりきった経験は、今の仕事に直結しています。限られた時間で本質を見極め、目的意識を持って構成を練り、相手に伝わる言葉でアウトプットする力は、社内外への提案やプレゼンにおいて非常に役立っています。学びを実践に移し、成果として示すプロセスを体得できたことが、大きな財産になっています。

学生時代にもっとハッカソンやアイデアソンに参加しておけばよかったと感じています。現在の仕事では、将来のニーズを先読みしたアイテム開発が求められますが、私は発想を柔軟に広げるのが得意ではなく、アイデア創出に苦労する場面も多いです。学生のうちに多様な価値観や思考に触れ、発想力を鍛えておくべきだったと実感しています。

休日はどう過ごされていますか?趣味や最近ハマっていることはありますか?

最近ハマっているのは「山を駆け抜ける」という、ちょっとワイルドな趣味……そう、トレイルマラソンです(笑)。時には30キロ以上の山道を走破することもあり、「これって修行かな?」と自問しながらも、命をかけたランにスリルと達成感を感じています。ゴールしたあとのビールが、もう最高です(笑)。

将来の夢や目標は何ですか?

将来の夢は、ユーザーの感性に響く内装製品をグローバルに提案することです。国や文化によって異なる多様なニーズに対し、鋭い着眼点と独自の発想で新たな体験価値を創出し、心を動かす内装部品を企画・開発していきたいと考えています。感性を軸に、グローバル市場で存在感のあるものづくりを目指しています。

最後に、後輩たちに一言メッセージをお願いします。

正解のない未来を形にするには、自分の感性と向き合い、挑戦を恐れないこと。失敗も遠回りも、すべてが武器になる。だからこそ、今の”好き”や”気になる”を”泥臭く”大切に、走り続けてください。道は、走る人の前にしか現れません。

「情報系をやっておけば就職しやすそう」という気軽な気持ちで情報工学科を進学先に選んだため、正直な話をすると入学当初は講義もすべて「難しい…!」と思いました。今振り返ると、「勉強していて良かった」と思えることばかりなのですが、プログラムを書く宿題が出る講義などでは毎回苦労したものです。

「情報系をやっておけば就職しやすそう」という気軽な気持ちで情報工学科を進学先に選んだため、正直な話をすると入学当初は講義もすべて「難しい…!」と思いました。今振り返ると、「勉強していて良かった」と思えることばかりなのですが、プログラムを書く宿題が出る講義などでは毎回苦労したものです。 現在はエヌ・ティ・ティデータ東海でシステムエンジニアとして、金融機関向けシステムの開発・保守運用を担当しています。お客さまの要望に応じてシステムを一から作るのはもちろん、これまで何十年とかけて使われてきた基幹システムの保守運用、改善も行っています。3年目を迎える今、ようやくエンジニアとしてスタート位置に立てたと実感しているところです。プログラミングの基礎は大学で身につけていましたが、金融のことは何も知らなかったので、入社して1・2年は勉強の日々でした。

現在はエヌ・ティ・ティデータ東海でシステムエンジニアとして、金融機関向けシステムの開発・保守運用を担当しています。お客さまの要望に応じてシステムを一から作るのはもちろん、これまで何十年とかけて使われてきた基幹システムの保守運用、改善も行っています。3年目を迎える今、ようやくエンジニアとしてスタート位置に立てたと実感しているところです。プログラミングの基礎は大学で身につけていましたが、金融のことは何も知らなかったので、入社して1・2年は勉強の日々でした。 エヌ・ティ・ティデータ東海は通信からスタートした会社です。通信は情報をベースにさまざまなことを結びつけ、仲介する役割を持っています。事業がそういう性質だからなのか、会社の部署を見渡してみるとお客さまに合わせてやり方を変え、仲介役として人に合わせるのが上手な人が多い印象があります。私自身、昔からそういうタイプなので今の会社にすっと馴染めたのかもしれません。

エヌ・ティ・ティデータ東海は通信からスタートした会社です。通信は情報をベースにさまざまなことを結びつけ、仲介する役割を持っています。事業がそういう性質だからなのか、会社の部署を見渡してみるとお客さまに合わせてやり方を変え、仲介役として人に合わせるのが上手な人が多い印象があります。私自身、昔からそういうタイプなので今の会社にすっと馴染めたのかもしれません。 物心がつく前からずっとゲームが好きで、中学卒業の頃には「ゲームをつくる仕事がしたい!」と思っていました。プログラムを書くことができればゲームづくりに携われるだろうと、インターネットで調べながら自分でプログラムを組むようになり、進学先もプログラミングが学べる情報工学科を選びました。

物心がつく前からずっとゲームが好きで、中学卒業の頃には「ゲームをつくる仕事がしたい!」と思っていました。プログラムを書くことができればゲームづくりに携われるだろうと、インターネットで調べながら自分でプログラムを組むようになり、進学先もプログラミングが学べる情報工学科を選びました。 現在は、エイチームのゲームプログラマーとして、スマートフォンゲームの運用と新規機能の開発に携わっています。今、私が担当しているのは長年のファンの方も多い既存のゲーム。ゲームプランナーから「こういう機能を追加したい」と上がってきた要望に対して、スマートフォンのスペックで実現できる機能かどうかをチェックし、実際にプログラミングを行うとともに、出来上がったものが問題なく動作するかの評価も行っています。

現在は、エイチームのゲームプログラマーとして、スマートフォンゲームの運用と新規機能の開発に携わっています。今、私が担当しているのは長年のファンの方も多い既存のゲーム。ゲームプランナーから「こういう機能を追加したい」と上がってきた要望に対して、スマートフォンのスペックで実現できる機能かどうかをチェックし、実際にプログラミングを行うとともに、出来上がったものが問題なく動作するかの評価も行っています。 プログラマーは勉強し続けなければ成長しません。どうすればプログラミングのスピードや効率を上げられるかということは常に意識しています。また、一つのゲームにたくさんのゲームプログラマーが携わるので、自分だけではなくほかの人が見ても分かりやすいプログラムを書くように心がけています。

プログラマーは勉強し続けなければ成長しません。どうすればプログラミングのスピードや効率を上げられるかということは常に意識しています。また、一つのゲームにたくさんのゲームプログラマーが携わるので、自分だけではなくほかの人が見ても分かりやすいプログラムを書くように心がけています。 実は大学に入学するまで、パソコンは「情報」の授業でさわる程度でした。そんな私がなぜ情報工学科に進んだかというと、IT企業が舞台のテレビドラマを見て「プログラミングができたらかっこいいな」と憧れたから。それに加えて、当時は特になりたいものが見つからず、進路をあれこれ思案しているうちに「情報系の技術はあらゆる分野で求められているし、これからはプログラミングが大事になる」と考えたことも大きな理由です。

実は大学に入学するまで、パソコンは「情報」の授業でさわる程度でした。そんな私がなぜ情報工学科に進んだかというと、IT企業が舞台のテレビドラマを見て「プログラミングができたらかっこいいな」と憧れたから。それに加えて、当時は特になりたいものが見つからず、進路をあれこれ思案しているうちに「情報系の技術はあらゆる分野で求められているし、これからはプログラミングが大事になる」と考えたことも大きな理由です。 日本IBMに入社を決めたのは、2年生の終わりに参加した勉強会の講師が日本IBMの社員の方で、面白そうなことをやっている会社だなと思ったからです。3年生の夏休みにはインターンシップに参加して多くの社員のみなさんから話を聞く中でますます興味を持ちました。

日本IBMに入社を決めたのは、2年生の終わりに参加した勉強会の講師が日本IBMの社員の方で、面白そうなことをやっている会社だなと思ったからです。3年生の夏休みにはインターンシップに参加して多くの社員のみなさんから話を聞く中でますます興味を持ちました。 これからの目標は仕事を通じて出会った人はもちろん、その周囲の人々にも影響を与えられる技術者になること。大学時代、チャレンジ支援プログラムでは、日本IBMのサービスを学び合うコミュニティを立ち上げて活動していたのですが、この活動を通じて「DevRel(Developer Relations)」という開発者向けに自社の技術やサービスを広めるマーケティングの手法を知りました。ITスペシャリストとしてお客様に貢献することはもちろん、開発者側とつながりを持てる「DevRel」にも携わることで、誰かの学び・気づきにつながることができればと考えています。

これからの目標は仕事を通じて出会った人はもちろん、その周囲の人々にも影響を与えられる技術者になること。大学時代、チャレンジ支援プログラムでは、日本IBMのサービスを学び合うコミュニティを立ち上げて活動していたのですが、この活動を通じて「DevRel(Developer Relations)」という開発者向けに自社の技術やサービスを広めるマーケティングの手法を知りました。ITスペシャリストとしてお客様に貢献することはもちろん、開発者側とつながりを持てる「DevRel」にも携わることで、誰かの学び・気づきにつながることができればと考えています。