専門分野

音声・音響信号処理

担当科目(学部)

ディジタル信号処理2

プログラミング演習3

テクニカルリテラシー

音声・音響信号処理

担当科目(大学院)

音声・音響情報処理特論

最終学歴

名古屋大学大学院工学研究科電子情報学専攻博士後期課程 単位取得退学

主な研究業績

"音色情報と音高情報を用いたスペクトルの再構成に基づく音高推定モデルの提案と評価," 電気学会論文誌C, Vol.144, No.12, pp.1136-1142, 2024.

"Acoustic features of pop-out voice in babble noise," Acoustical Science and Technology, Vol.43, No.2, pp.105-112, 2022.

"ビブラート歌唱における主観的再現度と基本周波数の変動量を反映するビブラート特徴量歪みとの関係の調査," 電気学会論文誌C, Vol.140, No.6, pp. 651-663, 2020.

"Implementation of realtime STRAIGHT speech manipulation system: Report on its first implementation," Acoustical Science and Technology, Vol.28, No.3, pp.140-146, 2007.

"The effect of group delay spectrum on timbre," Acoustical Science and Technology, Vol.23, No.1, pp.1-9, 2002.

主な社会・学会活動

2017年5月 日本音響学会 編集委員会 会誌部会 委員(現在に至る)

2017年5月 電子情報通信学会・日本音響学会 音声研究会 幹事(2019年4月まで)

2013年4月 日本音響学会 東海支部 庶務幹事(2014年4月まで)

2010年5月 電子情報通信学会・日本音響学会音声研究会 幹事補佐(2012年4月まで)

教育・研究に対する取り組み・抱負

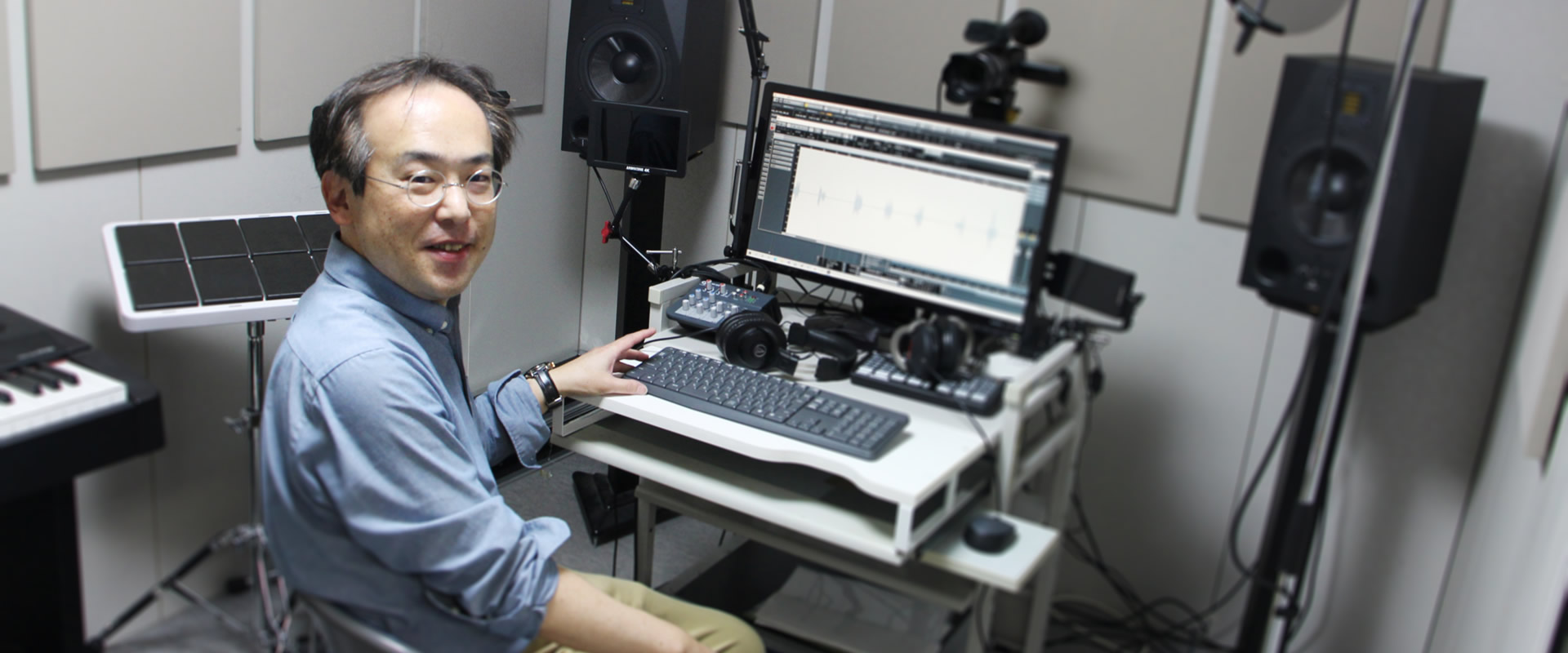

大学においては、しっかりとした基礎知識やその知識を応用できる能力、自ら目標を設定しその目標に向かって行動できる能力などを身に付けることが重要だと考えている。 そのためには、まず、勉強・研究の楽しさを理解することが不可欠だと考え、このことに配慮して授業や研究指導を行っている。授業では、できるだけ身近な例の紹介を行うことや、学生が興味を持ちやすい題材を取り入れることを心がけている。また、演習においては、何の役に立つか分からないような課題ではなく、できるだけ実用的で、かつ学生が興味を持つものを出題するように努めている。また、研究指導においては、研究の楽しさ・重要性を理解してもらうことや、机上の理論だけでない真の能力を身に付けてもらうことを重要視している。

そのため、研究室配属後は、実際にマイク・スピーカ・オーディオインターフェイスなどの音響機器を操作してもらう実験の機会や、小規模でも自分で考えてプログラミングする必要のある演習課題を与えるなどしており、学生からも好評である。現在、音声・音響の研究においても、多くの研究が大規模なシステムを用いるものとなってきている。学生の研究テーマ選定においては、学生の在籍期間が限られていることもあり、ともすれば、限定的な知識しか身に付かない研究テーマになってしまう。大規模なシステムを用いるものであっても、しっかりと基礎が理解でき、かつ、システム全体の理解もできるように、研究テーマの選定や指導を行っていきたいと考えている。