学部では「ディジタル信号処理2」「プログラミング演習3」「テクニカルリテラシー」「音声・音響信号処理」、大学院では「音声・音響情報処理特論」を担当されている坂野秀樹先生に、ご自身の研究と学生たちの印象についてお聞きしました。

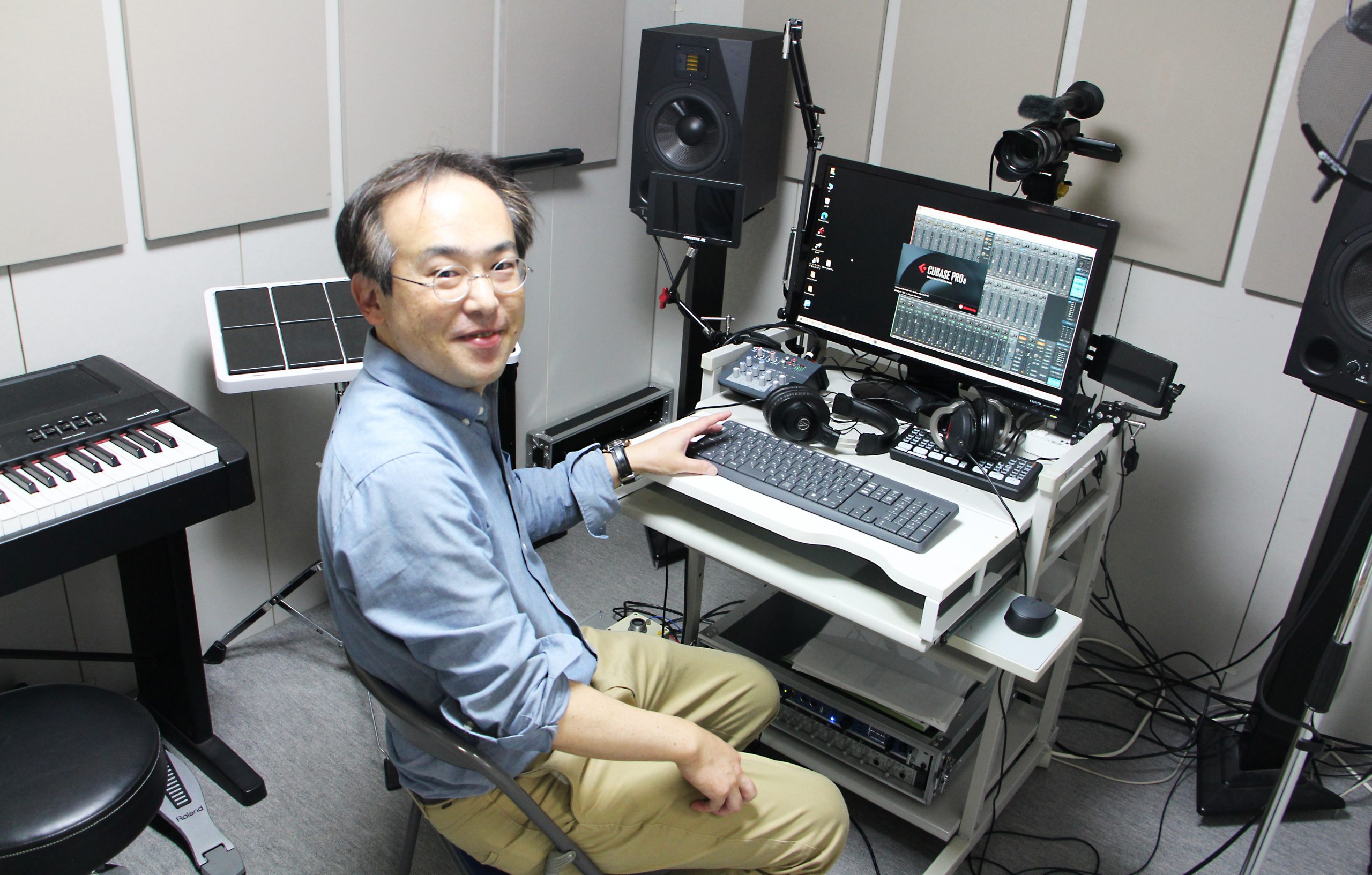

スタジオで機材を操作する坂野秀樹先生

先生の自己紹介をお願いします。

音声・音響情報処理が専門です。元々音楽が好きで、高校の頃からは電子楽器を使った音楽制作を趣味でやっていました。将来は音に関連した仕事をしたいと思い、大学4年生で音声・音響信号処理を研究する研究室に入り、そこから現在に至ります。

プログラミングは、研究室に入った4年生のときに急速に興味を持つようになり、研究や仕事でプログラミングをしていますが、プログラミングは趣味でもあります。そのほかの趣味としては、音楽制作用の環境整備(スピーカー設置等)、カーオーディオ、日曜大工(カーオーディオ関連の取り付けを含む。他には机、棚などを制作)があります。

先生の専門分野とその面白さを教えてください。

音声・音響情報処理が専門ですが、積極的に取り組んできたのは、広い意味での音声合成を中心とした研究です。その中でも、基盤技術として用いられる、音声分析合成技術は自分自身で精力的に研究に取り組んできました。これは、マイクから入力された音声を分析したうえで、その情報を加工し、加工した情報から音声を合成する技術で、文字から音声を合成するテキスト音声合成(ニュースを読み上げる自動音声など)や、歌声合成の研究、入力音声を所望の話者の音声に変換する声質変換などの基盤技術として用いられています。

面白さについては、趣味からも分かる通り、そもそも私自身は、音・音楽が好きで、それを扱っているだけで面白いと思えてしまいます。もう少し別の観点で言うと、音・音楽に関連した研究の面白さは、音は、画像などと異なり、目に見えないので簡単には理解できない部分がある、ということにあると思います。例えば、いまだに音声合成音の評価は人間が聴いて評価する必要があることが原則であるなど、全部コンピュータにやってもらうわけではない部分が面白いと思います。

最近の研究テーマを教えてください。

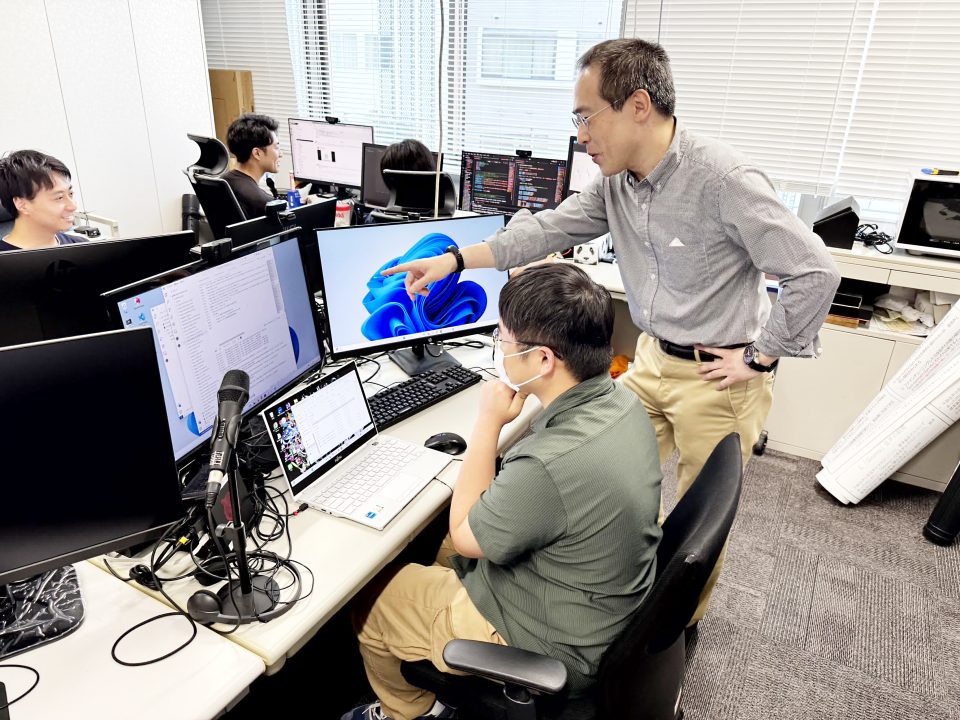

私の研究分野でも、ディープラーニング(深層学習)を用いた研究が増えており、研究室での学生のテーマも半分以上はどこかでディープラーニングが必要になったりします。研究室のサーバーも、現在、ディープラーニング用のGPU(ゲームにも使える高性能グラフィックボード)を搭載したものが8台稼働しています。

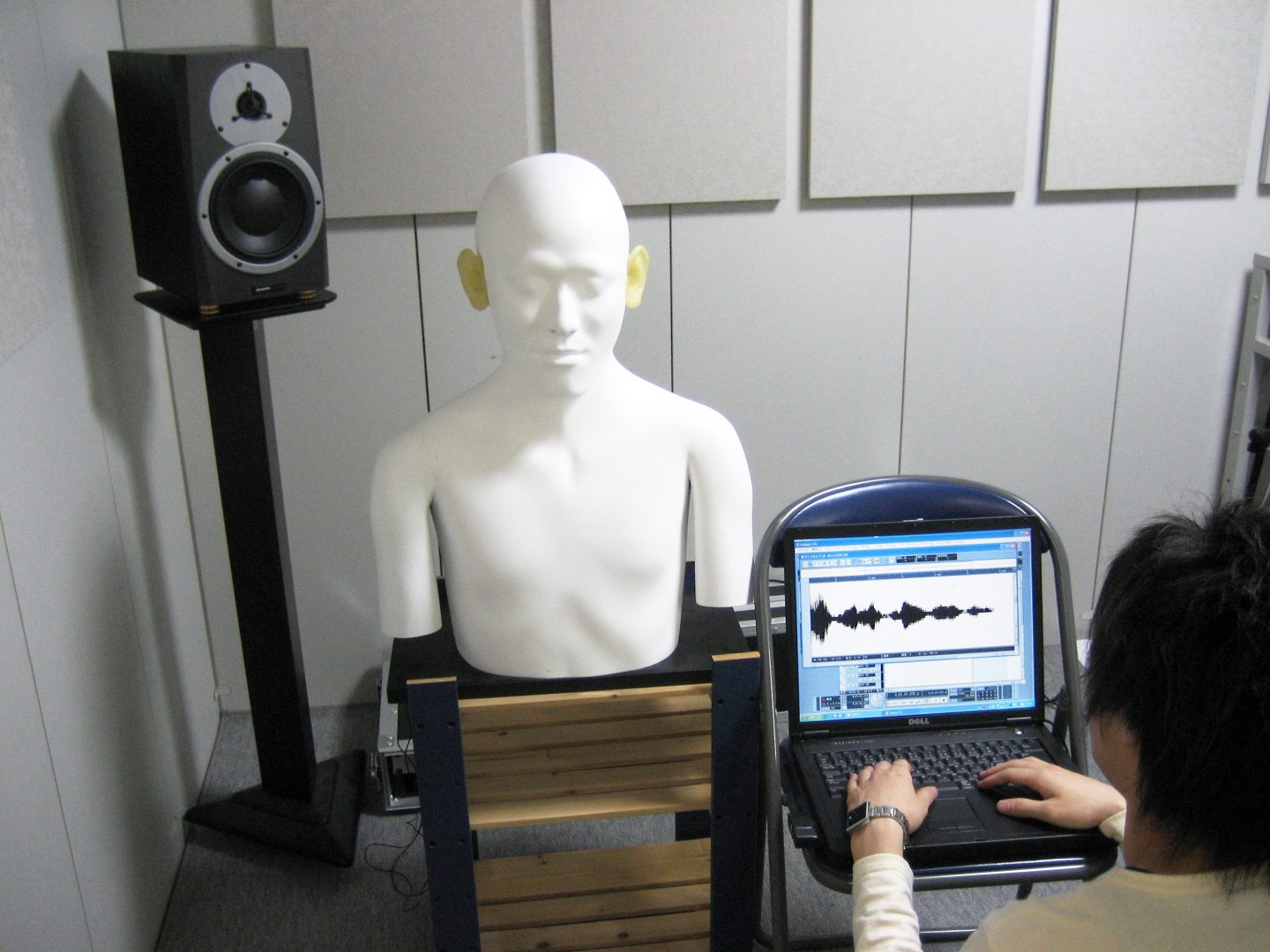

上述の、テキスト音声合成の研究、歌声合成の研究、声質変換の研究などは、現在、ディープラーニングが不可欠になっています。テキスト音声合成関連では、感情音声合成の研究や、高齢者にも聞き取りやすい合成音の研究などを行っています。それ以外の研究では、音の再現を目的とした人間の声や楽器音のモデル化の研究や、ダミーヘッドマイクなどを用いた3次元立体音響に関連した研究などがあります。

学んだことや身につけたスキルは、卒業後にどのように役立ちますか?

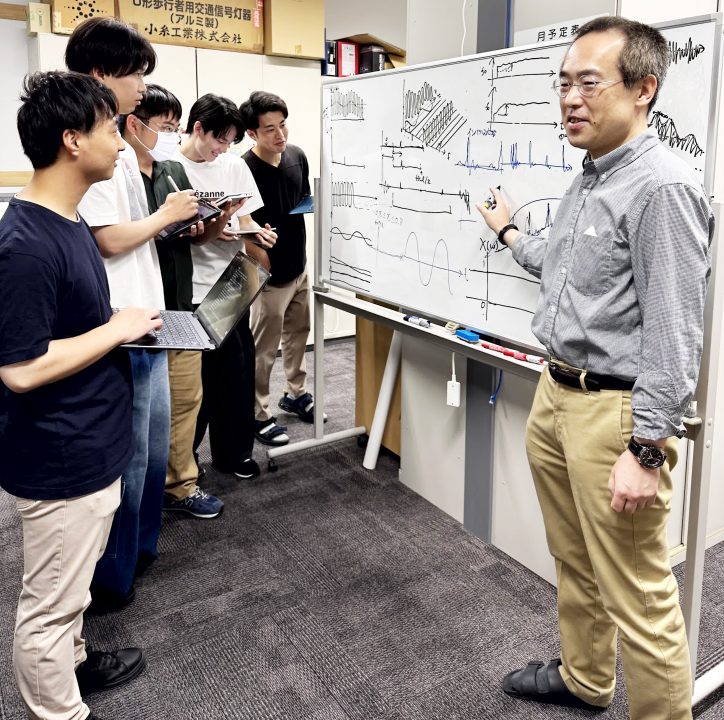

信号処理の基礎的なことは役に立つことも多いと思います。音声・音響のことが直接役に立つ仕事はそこまでありませんが、研究室の指導では、物事を正しいイメージで理解することや、論理的かつ客観的に考えたり表現したりすることを重視していますので、そのあたりの能力は社会でも役に立つと信じています。

音は目に見えないものであるからこそ、正しいイメージを頭の中に描いて理解することが重要で、そのスキルを身に着けてもらえるように意識して指導しています。

名城大学情報工学部の学生たちの印象を教えてください。

伸びしろがある学生が多いと思います。何かをきっかけに非常に高い能力を身に着けていくケースもあります。ただ、その伸びしろを活かせない学生もいて、単に単位が取れれば良いとか単に卒業できれば良いとかの考えで、一生懸命取り組むことを諦めている学生は、そうなる可能性がまあまああります。研究室では、こういう学生にもできるだけ興味を持って一生懸命研究に取り組んでもらえるように意識して指導しています。